文/淡水人

「你最後一次見到他,是什麼時候?」

「我忘了。」我真的忘了。因為他實在離開太久。

也許沒有人理解,如果他真的對我如此重要,那又怎麼我會忘記、或者不去計算他究竟離開了多久。我有個摯友,與我相處三十年,但第一次聽見我的回答,他像是驚訝,甚至說不出話。而我總是報以微笑。

忘了,不正常嗎?

我儘量在思付間,添上少許的、僅有的無情。那一點點若有似無的無情,縱然是薄弱、難以令人捉摸,卻已足夠讓我迴避掉一些傷感。那些缺憾是會永久留存的的,我深信如此。人生說來很長,我們卻只能計算來年,還有回憶往年;這也昭示了,我們的人生單純的令人無奈。有許多想尋找的、在回憶裡顯得珍貴的,只要當下錯過,就一輩子再也找不著。

而我,想找尋的,是那位很久不見的朋友……他的消失,成為了我記憶中的缺陷,因為再也找不著,我也只能懷念。為此,我左思右想。

不過是一個朋友罷了。

1998年,我搬家,來到這個小鎮。人是陌生的人,地是陌生的地,我難以習慣這個地方,這個地方,或許也不想接納我。於是,在他鄉,我成為了負傷的野獸,日復一日,我為了學業拚搏,同時,與那些惡鄰居不時哮戰。

租屋處的隔壁住戶,跟我一樣,是一群大學生。他們六人合租一個房間,每逢假日才安靜下來,而平日間,他們六人作息不同,總是有人在。音樂不停、錄音帶放完A面換B面,當我沒課想要歇息,總是不得安寧。有幾次,我按耐不住怒氣,才去敲了門,要求那些人的音樂小聲一點。

不過這也只是暫時的。一時的提醒,也就只是換來一時的清靜。

理所當然的,在這老舊公寓的兩扇門之間,默默地,像是點起了導火線,慢慢地燒,燒啊、燒啊,直到燒盡的那天,我們終於動手。這之後,我沒有太好的下場,對方有兩個人,甚至打斷了我的小指,那整整兩個月,我難作筆耕,只得請同窗代筆。同窗見我傷勢,關心也多,儘量替我代筆;只是適逢期末,我也不好多煩擾,於是,三言兩語,道過謝後,不再讓他替我代筆。

聽來,似乎堅強。但我卻彷若陷入深淵。

那幾天,我獨自一人回到房間,隔壁已不再吵鬧,偶爾,會傳來幾首歌維持不久的旋律。我並不因此而欣慰,在這幾坪大的房中,我無法做任何事情,連吃飯都只能靠單手。不巧,母親打電話給我問候,我只好急忙打起精神回應。

不久,我掛上電話。眼淚不覺間撲簌簌地流下。那是一種在異鄉,沒有誰會接受你的感覺;學業是你生活最重要的唯一,朋友不會參與你的全部,所有走過的、看見的,即使經過兩年,都仍然不能悉熟。人在異鄉,只有用孤獨形容。

那一天,我只是趴在床上悶哭。

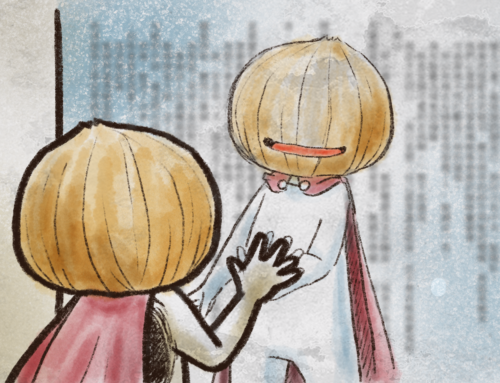

哭完,我靜了下來,才出門買飯。走下樓梯,我遇見了樓下的鄰居大哥;或許是哭久了,他一見到我,便開口詢問我怎麼了。

那句問候,至今仍留在我的心裡。或許是太久、太久沒有誰這樣問候過我,才剛哭過的我,開始不能自己的抽泣,那哭嚎聲壓不下,只有放聲大哭。這位大哥見我哭起來,非但不慌張,反而靜靜地搭我的肩,一次一次的拍著。而那溫柔的舉動,卻是我唯一一次與他的接觸。

後來,我忙碌學業,每一次見到他,不曉得是心怯了,還是陌生了,我總是點頭示意,便匆匆上樓。或許是因為在陌生人的肩膀上流淚,令我感覺有那麼些丟臉,但我卻從未忘記,那是我在異地求學時,唯一陌生,卻也唯一如此溫柔的舉止。

「你說,我跑回這裡住,對還不對?」

「不知道,我不是你。可是如果是我,或許也會為了這樣一個原因回到這個地方來住。」

我與老友相視而笑,繼續喝茶。他明白,我是個孤獨的人,不是因為我天生孤僻,而是因為我容易受傷。因為容易受傷,所以我也害怕受傷,這樣的我,朋友自然也少;因此,那一點點的溫暖,或許對那陌生人而言,是很普通的,對我而言,卻是彌足珍貴。

「以後,我是說如果我遇見一個無助的人,」我看看窗外。

「只要他對著我哭,我也一定會接住他的眼淚。」

因為那一個簡單的動作,我這一生都會一直記得。