洗碗,要把碗的內側先仔細地用菜瓜布擦過一遍,接著洗外側,把圈足內外也仔細擦洗一遍,這樣才不會有菜渣、黏漬。

拖地的時候,不用省水,水開始越來越灰,就要去換水,每次拖起地來,水桶裡的水要換上三到四次,家裡才是乾淨,也不要怕傷了皮膚,漂白水該用就用,但不要讓家裡味道太重。

若說擦窗戶,那邊邊角角是不能忽略。如果看見灰塵堆積成黑色,那是太久沒擦拭,絕對不能發生。

掃地,沙發、角落,陽台都要仔細掃過,沙發、電視櫃下面,全部要趴下去,把灰塵掃出來。不要邊掃邊掉頭髮,記得從家門向內掃,別把錢財都掃掉了。

「家裡要省錢,你就要勤勞一點,不要好吃懶做。不是要苛刻你,這些家事,機器是不會比人做得還要更好。」

秀卿知道,也僅記這些「規則」,每件家事,都得照婆婆說的去做。

她隻身從雲林北上,從讀書到畢業,從學生到工作,與先生的浪漫相遇,讓他們一起步入禮堂。先生家傳統,一家共有七口,分住兩間房,一間住著兩個小叔,一間是婆婆和先生一起住,婆婆還有一個父親和妹妹,一起住在家裡。

自己的先生是非常有男子氣概的人,交往時,秀卿從來沒有在外頭感到失面子。風度翩翩,說話幽默,吃個飯,連餐具都必得讓他替自己拿,約會的時候,先生就像個英國紳士,手邊總是有一件多的外套,不論遮風避雨,這件大衣都是留給秀卿用的。

她迷上這樣的先生,也因此,她認為婚姻必然是很美滿的。一家二口,三餐四季,未來還會有孩子,孩子會與自己談心,先生會跟自己、孩子一起出遊。如果是這樣的未來,秀卿可以改變自己的人生規劃,做一個普通的媳婦,在普通的家庭,做普通的事情,讓自己成為一般主婦。

而婆婆的諸多口令,也隨著婚禮落幕而來。

婚禮結束當天,原先計畫已久的蜜月旅行,在婆婆的勸說下決定取消。婆婆說,不該花多餘的錢在玩樂上,應該先「協助」丈夫把事業穩定,而不是貪圖玩樂,花大錢去旅遊。那天晚上,秀卿和先生關在房裡生悶氣,她賭氣不說話,先生搖晃了她幾次,她都不想回覆。最後先生在旁緩緩睡去,只有自己醒著,腦海中對將要遷入的那幢房屋纏緒萬千。

他倆人搬進夫家,是第四天的事情。

她從睡夢中被拍醒,她睡眼惺忪的,還想埋怨一下身旁的先生為何這麼早叫醒自己,卻發現婆婆已站在床邊。婆婆的食指豎在嘴唇前,靜靜的示意她起身,面無表情。秀卿眨了幾次眼,睏倦的感覺仍在,朦朧的起了身,朝著門邊的婆婆走去。

「你還沒換衣服。」走到婆婆身旁,一句話平淡而陌生,輕輕的扎在她的腦海裡,讓秀卿意識變得清晰。雖然她方才曾短暫覺得那是提醒,但「換衣服」更像命令,此時此刻,她第一次在這幢屋裡感受到未甚明朗的不適感。

換衣服時,她的思緒稠雜,手腳變得遲鈍,房門口沒有傳來關門聲,隱約感覺得到目光在自己身上停留,感覺格外扎人,讓秀卿不知所措。她疑惑的轉過頭,心想應該不會那樣,但確實就是那樣——她的婆婆正看著她換衣服。

「快換啊!」婆婆敦促的氣音,像割裂空氣一樣,讓秀卿的心臟微微緊縮。那一瞬間,她想說出口的話也不明不白的卡在喉頭,沒能說出口,就這樣僵硬的開始褪下身上睡衣。但,當秀卿伸手打開衣櫃時,她卻不知道自己該穿什麼衣服。

她甚至不知道現在是要做什麼。她的思緒離不開身後的婆婆,不明白現在的情況,甚至萌生起一種被打量的厭惡感。秀卿使著僵硬的動作,拿起自己平常穿的襯衫和裙子穿上,然後,婆婆便注視著自己,直到自己走到門口。

秀卿勉勵自己,在心中吸一口氣。也許是新婚、也許婆婆只是有話想對新婚的自己說,於是,她整理情緒,用輕鬆的語氣開口說話。

「媽,我們要出門嗎?那要不要我先整……」

「怎麼穿成這樣?」話音未落,婆婆兀自一句話,打斷了秀卿。婆婆緊接著轉身出門,秀卿愣在原地。很快,房外又傳來婆婆的聲音,開始變得更像吆喝,秀卿趕緊踩著慌張的步伐走去。

婆婆走到流理臺前,待秀卿一走近廚房,便用眼神示意流理臺。秀卿雙眉微敘,緩緩走上前。

「你剛來,我就沒有讓你昨天晚上洗。先整理這邊吧。」

秀卿見到流理臺裡的髒亂,有點呆了。但她還是應了聲,開始準備洗碗,卻發現衣服實在不方便做事。

「媽,我去換一下衣服好了。」

「不用。你先洗碗。」

「可是這樣衣服會髒,我換一件短袖,比較」

「不用。你先洗碗。」

「媽,我只是」

「唉!好啦,你要是不想洗也沒關係,放著我來洗吧。」

秀卿見婆婆作勢要撩起袖子,趕緊阻止,然後自己也趕緊撩起袖子,開始清洗碗盤,婆婆才放下雙手,去了一旁坐著。但是,從在房間裡開始,婆婆就一直看著自己。不論是洗碗、還是做早餐,婆婆都像是衛兵一樣的看著自己。

秀卿眼角不時地偷瞥,她剝完鹹蛋,一邊洗手,一邊望著房門。接著,擦過手,就準備向婆婆說一聲,回到房裡。

「坐著吧。」「啊……?」

秀卿話還沒出口,婆婆已先出聲,要她坐下。秀卿無助地看向房門,只好半推半就的坐下。婆婆從桌上拿了兩個茶杯,放了一個在秀卿面前,輕輕地替她倒滿一杯茶。

「秀卿,我雖然不知道你以前在家裡怎麼過的,但是既然嫁到我們家,我們就會好好的對你。」聽到這裡,秀卿只是唯唯諾諾的點了個頭,但終於鬆了一口氣,原來婆婆剛才的嚴厲,只是自己的誤會罷了。

房門終於打開,先生從房裡走了出來,伸了個懶腰。

「這麼早就在喝茶了喔。」

「對啊,早上想說,先泡個茶給秀卿喝看看好。早飯好了,你快去吃吧。」

「秀卿,一起來吃啊。」

聽見先生喚自己吃早餐,秀卿突然有種被疼愛的感覺,於是退開椅子,一起到了餐桌上。婆婆則是仍在茶桌上,喝著茶。

「媽,你不吃嗎?」

「你們先吃吧,我喝個茶。」

「你的衣服怎麼髒啦?」

「啊,因為剛剛在洗碗啦。」

婆婆沈默的喝著茶,靜靜地聽著後方兒子與媳婦的對話;直到先生出去後,婆婆再次叫住了原先準備走回房裡休息的秀卿。婆婆瞥了一眼她的衣服,嗤了一聲。緊接著,又再向秀卿說話。

「以後在家不用穿這種衣服,再便宜的衣服髒了也麻煩。」說完,便逕自向樓上房間走去。這句話,讓婆婆原先表現的教養變了——這就像在告訴秀卿,今天的早晨沒有任何一秒是她的誤會。

秀卿只好小心翼翼的應對婆婆,她不曉得在什麼情況下、說什麼話,或者「不做什麼事」,會讓婆婆產生不好的感覺。也是從這一天開始,秀卿會不自覺的開始背誦婆婆所定下的規則。

一陣子就會好了,秀卿心想。

除了普通家事,每天早上六點半,秀卿都會先起床,整理客廳的桌面。丈夫的阿姨住在樓上,每天晚歸,多數的早上,桌面會有前一天晚上遺留下來的垃圾、零食,秀卿需要在準備早飯以前處理乾淨。在處理好桌面以後,還必須先清洗那些碗盤,接著才能開始處理早餐。等到先生出來,他們會一起吃早餐——這是他們一天中較長的相處時間。婆婆則是會更早的時間,出現在餐桌旁、客廳,直到秀卿出了房門開始,一直看著她做完每件家事。

在先生出門之後,秀卿要到二樓,把阿公扶到樓下來。阿公八十多歲,身體不行,需要有人長期照護,在秀卿來以前,是一個叫做Princess印尼籍傭人在照顧。除了餵飯、餵藥,其它時間,幾乎都得待在阿公身邊,開始照顧阿公的第一個月,秀卿幾乎沒有踏出家門過。秀卿原是個生性開朗的人,照顧雖然累,但是在照顧阿公的時候,秀卿也會沒事跟阿公說說話,開點玩笑,讓阿公笑一下,但當她也嘗試用同樣的方式和婆婆說話的時候,婆婆就會再給她事情去做。

至於家裡,是永遠打掃不完的。客廳、臥室、浴室、廚房,家裡還有三坪小陽台,望出去,樓下就是街道,熙來攘往,與六樓高的家中形成對比。

秀卿這幾天在整理陽台,不時會看著樓下的街道,後頭,則是婆婆在看著她。

「做家事不專心,四處看倒很專心。」後腦勺飄來婆婆的聲音,秀卿猛然回頭,只看見婆婆的背影緩緩上樓;什麼也來不及反應的秀卿,只好快快收拾,進到客廳。晚上,吃飯的時間,秀卿則需要事先餵過阿公以後,再一起吃飯。

但是,一張圓桌,秀卿卻總是發現自己被隔絕開來。她總是想要跟先生說點話,婆婆卻總是一直跟先生說話,當她想要參與話題,婆婆與先生談論的,卻總是夫家的家事、雜事,此外,如果先生花時間向她解釋,婆婆就會連飯也不吃完的離開餐桌。

秀卿看著這樣的婆婆,那種「純屬誤會」的感覺,也漸漸的被消弭。

我做錯了什麼?對婆婆每一天的態度,秀卿的心中開始難以控制的出現這樣的疑問。在這之後,每當秀卿聽見婆婆的支字片語,就經常有不安的想法浮現。最令人難受的是,婆婆永遠不是對自己說話,而是刻意的在她周圍不遠處,用喃喃自語的方式說給她聽。這讓秀卿不曉得該不該上前去關心,跟婆婆詢問「怎麼了?」、「是不是哪邊我忽略了?」,她只能在聽見婆婆喃喃自語時回頭,卻又無法有更多回應。

她也曾經打電話問過家人、朋友,試圖改變這樣的情況;媽媽告訴她,這些不用太在意,都是一般人在婆家可能會遇到的。即使婆婆真的態度不好,也只是因為相處下來還不夠久,對你這個人還不熟悉,多少會有點陌生;打電話給朋友,朋友給她的建議,則是離婚。

「怎麼可能離婚啦?你在講什麼啦!」對於電話那頭的建議,秀卿感到不可置信。「就是離婚啊,你以為我開玩笑嗎?」好友佳玲給的回答斬釘截鐵,讓秀卿不敢置信。但是當佳玲問起她「先生知不知道這個情況」的時候,秀卿也沒辦法欺騙自己心裡的疑惑。先生從來不是一個很木頭的人,這些情況想必是一清二楚。可是,先生從來沒說過任何一句話,或給過自己任何一點表示。

佳玲給的答案很單純:如果先生都沒說話,那最好就離婚。秀卿當然不這麼想。才結婚幾個月,離婚不僅是丟臉,恐怕親朋好友未來都會用異樣的眼光看待自己,那麼,這輩子「不懂事」的標籤都揮之不去了。秀卿的猶豫,一時半刻解不開,於是日復一日,秀卿就這樣在懊惱及疑問之間,度過了一段不短的時日。回過神來,不是第一次結婚紀念日,就是阿公去世,中間似乎也有幾次與婆婆的爭執,但現在卻好像都記不清了。

轉眼間,已是婚後的第五年。

阿公去世以後,她終能回歸職場,不再拘縛於家庭。在建築師事務所的工作,讓秀卿感覺到似乎又找回了自己——充實的工作、能夠讓自己專注的事情、還有能說話的同事們,這些人事物,進了家門以後都不復存在。也不曉得何時起,秀卿的感覺似乎失調了,對她而言,回家與出門這兩者的感受是完全顛倒的。

忍受那些不善的言語,還有佔據了大部分休息時間的家事,是秀卿五年來的生活日常,面對婆婆,秀卿甚至不曉得該如何搖尾乞憐,她只能安靜的讓所有事情發生,至少,她的靜默能夠讓自己和婆婆之間產生一點距離,好讓自己不要太過在意;只是,這一堵無形的牆,似乎也逐漸的被加蓋了。秀卿與婆婆之間越來越疏遠,也同時與先生越來越疏遠。

這道牆,是秀卿怎麼也無法停止加蓋的違建。 不論她做再多的努力,最後都只能繼續在心裡搭牆。

她當然也曾經在夜裡向先生提起過這件事情,先生給予的回應卻單純無比。初時,在他的口中,婆婆只是不習慣家中突然多出一個人;慢慢的,他說,作為媳婦,應該也要試著釋出善意;後來,他說,作為媳婦,他感覺不到秀卿有任何對婆婆的關心。

但先生並不曉得,在秀卿眼裡,誰都可以關心婆婆,只有自己不行,就連每天半夜才會回到家裡的阿姨隨意講的一句話,婆婆都比對自己有反應。

那當然是毫無疑問的惡意。

她越發覺得,婆婆很像是一位冷漠無情的衛兵,守著這座大城堡,對所有可能進入城堡的人降下審判。因為這座城堡是自己和兒子的,而秀卿對婆婆而言,是侵入者,其他人都可以是來賓,但只有秀卿不行。

如今,彼此的冷漠能給的保護也開始面臨瓦解。也許是僵持久了,也許婆婆開始看不慣已習慣這種氛圍的秀卿,她開始經常在家裡講電話,嘆媳婦不孝,嘆無子嗣,家中將要絕後。也不曉得是刻意、或是恰巧,婆婆講電話的時間總是會在夫妻倆下班回家的時候。不論是先生、或自己都聽得一清二楚。

婚後六年都沒爭吵過的事情,如今懷孕生子,卻成了夫妻倆最流行的爭吵話題。秀卿也有自己不解的地方,平常先生對每一件事情都能自然而然地忽略,卻唯獨這件事情如此在意。她明白,婆婆在家是會用行動要求每個人選邊站的,先生選的從來都會是婆婆,不是自己。已經很久了,秀卿知道,先生對自己早就沒有愛了,不論是婚前體貼溫柔的先生、喜歡對自己說笑的先生,經常獨處時說很多心裡話的先生,哪一個都不復存在。

「自己已經無法接受這個人了」。這一年,秀卿突然發現自己內心的某個地方崩塌了。

回家時,毫無道理的和樂氣氛、先生突然的溫柔,都只有令秀卿都感到噁心。她意識到自己正在被「攻略」,那種攻略的噁心感來自於這個家裡每個人的齊心協力——某段期間突然充斥在家中的中藥,某天回家已經被洗好的碗盤,刻意地要她休息,甚至,「被詢問」自己愛吃什麼。秀卿從未想過,原來人對人「關心」的行為,竟能如此令人感到顫慄——她再次學到新的一課:在這個家,她的其中一個價值是由子宮帶來的。

這是秀卿第一次開始出現不想回家的感覺。她開始掩藏自己在家中的形跡,盡可能的迅速解決所有的事情,她開始在每天六點起床,甚至不需要設定鬧鐘。儘快做好早餐,避免與先生相處,這時候也不會在客廳看見婆婆,然後,做完早上需要做的所有家事,再自己一個人去公司附近的早餐店吃早餐。每天趕緊做完這些事情,逃出那個家裡,才能讓秀卿感到安心。但只要在公司超過下午四點,秀卿就會開始不自覺的焦慮。

「下班」讓她覺得腦袋沈重,難以喘氣,她希望有更多的工作可以做、她希望公司能夠更需要自己——如果可以,她更願意在辦公室過夜。生活的目標開始產生詭異的改變。她每一天的目標,都在追求早晨時候的輕鬆。

這一天,她在凌晨十二點多進門,看見先生坐在客廳,一語不發。

秀卿安靜的看著他,就像在森林裡遇見捕食者的動物,小心翼翼地看著這個臉上泛著淚光的男人。她很不知所措。已經很久沒有看見先生哭了,他不曉得是不是自己傷害了他,因為她自己也很清楚,這段時間她是怎麼迴避家裡人的。

「你還好嗎?」

秀卿的提問,沒有獲得回應。先生只是搖搖頭,默默地走回房裡。她聽見先生在房裡沖澡的聲音,獨自一人,環顧四周。突然覺得自己似乎很對不起這個家。是不是自己做得太過頭了?是不是其實他們對待自己的好,其實都是應該接受的?

秀卿覺得,或許是時候跟先生好好的談一談了。洗過身體,秀卿久違的主動向先生開口說話。

「你還好嗎?」秀卿再次問。她感受到先生轉過身來,緊緊抱著她。擁抱令秀卿不自覺的熱淚盈框。「秀卿,對不起。應該是我問你才對。你還好嗎?」這一句話,讓秀卿不知道該如何回覆。她等待這句話很久、很久,足足有六年那麼久,可是,現在聽見這句話,她卻被一絲絲開心的感覺給刺痛了,似乎,這句話帶給她更多的是難過。

「我很想你……」他把額頭湊近她的額頭。那天晚上,夫妻倆終於久違的再次纏綿。

是撥雲見日了嗎?還是自己太慢接受他們了?秀卿陷入了一種「糊裡糊塗的幸福」裡。先生對自己溫柔如昔、婆婆也不再惡言相向,往後的幾週,幾乎可以說是秀卿近年來過得最平和的時光。這個既陌生又熟悉的地方,好像在短短的時間內,變得宜人可居——至少,在她的月經沒有停下之前。

現在一切又都變了,秀卿開始為了月經感到焦慮。隨著時間過去,她的月經每遲來一天,焦慮更加擴散、更加深沉,秀卿甚至能夠感受到,只要自己越顯得焦慮,先生和婆婆就越顯露出那種掩藏不住的喜悅。

這份焦慮,終究還是反映在試紙上面——秀卿懷孕了。

即使她什麼也沒說,婆婆跟先生就像蒼蠅一般,不斷的向她試探,直到次數實在太多,母子倆終於確定了他們想要的結果。秀卿不知道能說什麼、該做什麼,她腦袋只是充斥了混亂的想法。

拿掉嗎?留著嗎?怎麼辦?

「秀卿,這是喜事啊!是我們的小孩啊!」「接下來你什麼都不用擔心,只要好好的照顧身體就好了。」先生環抱著自己。他的說話語氣一絲不苟的將整個家裡的喜悅毫不留情地刺在秀卿身上。秀卿只是感受到更多的噁心。原來這兩個月那種糊裡糊塗的幸福感,是泡在一罈酒裡、被淹透了的感覺。

時間堆疊成秒,秒秒又成分分,然後是一時半刻,接著是一天一天、一週一週,一月一月,她對時間的感受變得很細、而且厭惡。秀卿始終感覺自己在苟延殘喘,肚子越大,她就離待在家裡的時間越近。公司也好、家中也好,都開始要她好好休養準備待產,直到她自己也撐不住以後,終於正式的被關進那個牢籠裡。

接下來的日子,在秀卿腦中留下的只有迷茫。

她每一天的生活,只有不斷的被塞食物、被限制去任何地方。她一直感受到那些「關心」是一種實體,而且是明確地往自己的肚子跑去。就連孩子出生的時候,她也感覺到那些「關心」從陰道口鑽出來,跟隨孩子而去。那不是錯覺,因為那母子倆的嘴臉,什麼都會顯露出來。

生產後,秀卿被安置在月子中心,但孩子卻是另外請了有母乳的保姆照顧。她待在月子中心裡,經常忘記這是什麼地方,也經常忘記自己的胸口為什麼總是兩片濕。她的懷裡沒有孩子,當乳汁脹滿,她經常痛得想把乳房扯掉,過了好幾天的時間,秀卿才開始學著自己把乳汁清空,這時的她,甚至還不知道孩子的名字。

她沒興趣跟一週才來一次的先生說話,也沒興趣跟月子中心的照護員說話,她在月子中心時,沒有說過任何一句話。

兩個月後,她才被帶回家。那是秀卿第一次見到自己的孩子。

「聰捷來、來!」

秀卿是從保姆逗孩子的話語中,知道兒子的姓名。她也是從保姆的關心中,知道家裡的近況。而自己飽嚐痛苦生下的孩子,聰捷,竟未曾吃過自己的乳汁。

「來,給我。」「你先去休息,我們來顧就好。」婆婆伸出手來,那一霎那,卻發現秀卿對自己視若無睹。

「我不累。」秀卿撐直的雙臂,硬生生地將婆婆的手抵開。先生在一旁看見以後,顯得有點緊張——婆婆則是怒目盯人。

聰捷的雙眼看著秀卿,稚嫩的雙手微微的抓著秀卿的手指,用他小巧的手掌感受著秀卿的手。接著,聰捷的嘴巴挑起了他生命中第一次的微笑。秀卿看著聰捷的笑容,看得入神。

她感到久違的精神復甦。

「媽,你先去休息吧。」秀卿仿若發號施令一般,逕自說著這句話。而婆婆則是轉過身來,準備向兒子叫屈。

「你看,一回來就這樣啦!都不知道自己在做什麼,沒大沒小……」

「媽,沒關係啦。沒關係啦。不然你先去休息一下好了。」

秀卿默默的坐到沙發上,仍舊是雙眼直盯著自己的兒子;她心裡並沒有忽略掉婆婆抱屈後的無力感。這是第一次,婆婆鬧脾氣沒被兒子接受。

「聰捷,你好棒。你真是媽媽的寶貝。」接著,秀卿轉過頭來,看著保姆。

「你叫什麼名字?」

「喔,我叫做悅齊。」

「那之後多麻煩你了。」

「不用客氣,太太。」

秀卿笑了起來。她感覺自己醒了,家中變得明亮,先生變得乖順,而婆婆一句話都說不出口。最重要的,是這個孩子,她懷胎十月才生下聰捷,聰捷不可能是別人的,也不能是別人的。

聰捷是屬於她自己的。

這是秀卿婚後的第七年。秀卿變得精神奕奕,她辭去了工作,只待在家中。她沒有再讓婆婆碰到聰捷任何一次,家中大小事,全都是由她請悅齊幫忙處理。那一次開始,不論婆婆如何兇、如何鬧,秀卿都會直接無視;只要婆婆鬧過了頭,她就會直接將壓力轉嫁到先生身上。

然而,先生屢次受到婆婆的抱怨,意圖與秀卿討論她的「態度」問題時,總是會被秀卿反駁的無話可說。秀卿最常提起的,是婆婆的那些冷言冷語,說完話的同時,經常還會加上一句「你有孩子就已經不錯了」。

秀卿開始順利的築起另一道牆。她在自己與婆婆、先生之間,清晰的加註了自己與他們的定位關係。對她而言,先生是個「還債者」,他現在必須接受秀卿所有的情緒勒索,才得以還債;先生的屈就,可以換來秀卿還算正常的家庭交流。

婆婆則是個「負罪者」,她現在必須安靜地承受一切,並且對秀卿逆來順受,當然,事情絕對不會順利。婆婆是有錢人家的習性、又是教師出身,所以,秀卿最大的武器就是先生跟孩子。只要掐著先生和聰捷的脖子,婆婆就永遠不能大聲說話。

隨著聰捷慢慢長大,家中環境也自然的耳濡目染。

他沒有像小說裡、故事裡的孩子一樣,從小就是一個體貼的小孩,相對的,他對於母親的教育,幾乎是全盤吸收。秀卿對聰捷的教育緻密如織,不論是功課、個人的生活習慣,都掌握的一絲不苟。

最重要的,聰捷從來沒有稱呼過「阿嬤」,這成了秀卿最喜愛的一件事。藉著工作逃避家庭關係的先生,甚至不曉得這種情況,而婆婆也漸漸的從家裡那個凌厲的婦人,變成了一個沈默的老人,如今,每天被看護帶下床吃飯的,已經是當初那個婆婆。

「好髒!喔!」秀卿跟聰捷一起玩的方式,通常也包含了取笑婆婆。而到了更大一點,聰捷更是經常對著婆婆擺出嫌惡表情。雖然對此很滿意,但秀卿也意識到,聰捷跟自己的話越來越少了。秀卿不能接受這種樣子,這是自己教育出來的兒子,絕對不能夠這樣跟自己相處。所以,秀卿更加盯緊對聰捷生活每件事情的的控管,不論是功課好壞,或者是回家時間,只要聰捷沒有做到,就會遭到有額外的懲罰,以及冷言冷語。

於是,聰捷在家中也漸漸成為了一個沈默的人。

他的功課優秀、在學校也跟同學們往來愉快,卻經常避開提起家中人事物。每當回家,聰捷就會躲進任何一項他可以消磨時間的功課裡,英文也好、數學也罷,如果是文科教材更能讓他多花點時間閱讀,總之,只要自己是用功的,就可以不用跟家人有所接觸。

聰捷將這個家庭視之惡地。儘管什麼都有,卻荒涼到能夠凍穿太陽。他的成長過程裡,幾乎記不得父親的面孔,也記不得阿嬤的面孔。他唯一深烙在腦海裡的,是每一項母親對自己的日常抽查。

他沒有喜好、沒有功課以外的事,也沒有「自我」。對聰捷而言,有任何人能夠因為自己而感到喜悅,就是自己很大的價值,因此他對家庭以外的人格外體貼。成長的經驗告訴他,只要將家庭跟自己的生活隔絕開來,那一切就會是美好的,多數時間他也都是這樣做的。不論是認識朋友、還是社團活動,出社會以後的公司事務,聰捷都將這些事與家庭隔開。因此,母親永遠不會對自己的人際有所認識,只有自己的結婚對象,仍然會接觸到自己的家庭。

「違抗母親」的行為,在聰捷在成長的過程中是被完全移除的,他可以嘗試隔絕,卻無法對母親的影響完全的拒絕。即使是出社會以後,他對於母親的一言一行,仍舊會感受到絲絲懼怕。「如果工作做不好」、「如果沒有住在家」等等,對聰捷而言都是沈重的壓力。

他與女友交往三年,從來不敢深入的提起母親。直到他們開始論及婚嫁的時候,聰捷才不得不去談起自己的母親,以及他「結婚的必須條件」。

「住在一起?應該不難吧?我覺得你的母親一定會是個溫柔的人。」聰捷笑了笑,沒有正面回答。

當時,聰捷與他的女友仍沈浸在幸福的感受當中,與父母吃過兩次飯,父母都對女友表現出包容與接受。聰捷心裡的喜悅,也逐漸蔓延開來。他對這樁婚姻開始抱持著美好的想像,也許,母親早就不一樣了,也許因為家中有不同的新成員,會讓父親、母親都更加開朗,那當然是再好不過的。

聰捷與女友經過了半年時間的考慮,終於選在他們都滿意的地方舉辦婚禮。他們宴請了超過八十桌的客人,請來擅長婚禮主持的好友,辦了一個不傳統的歡樂婚禮,最後在眾人簇擁祝福下,由高級禮車將他們送回了家中。夫妻倆在折騰了整天以後,終於能夠上床休息。

「謝謝你跟我結婚。」

「我才要謝謝你。聰捷。雖然蜜月取消有點可惜…..不過我現在真的感覺很幸福。」這一晚,他們倆人擁抱彼此,充滿感謝的睡去。

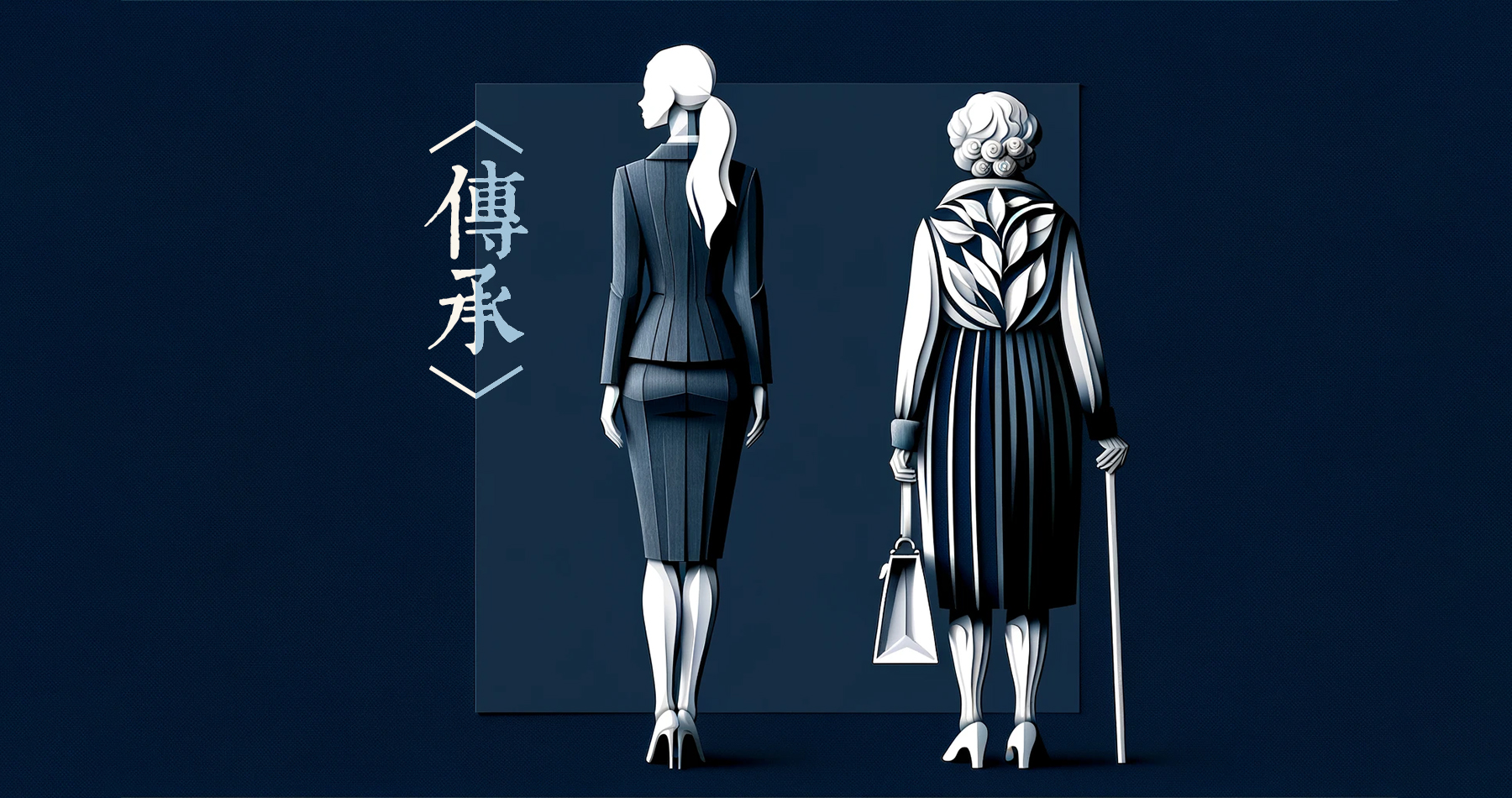

隔日,秀卿整理好自己的床鋪後,走出房門。她慢慢的走下樓梯,靜靜地經過客廳。並且,拿起鑰匙打開了兒子與媳婦的新房。床鋪上,自己的兒子正熟睡,秀卿輕柔地搖晃著媳婦,直到她慢慢醒來。

「媽,怎麼——」

秀卿的食指放在嘴唇上,示意媳婦安靜。接著,她便領著媳婦走到門口,像是突然想起什麼事情一樣,轉過頭來,輕聲說道:「去換衣服。」媳婦聽見之後,雖然稍有遲疑,還是走向衣櫥去換衣服。秀卿只是安安靜靜的,盯著眼前換衣服似乎手腳不俐落的媳婦。

「你剛來,我就沒有讓你昨天晚上洗。先整理這邊吧。」秀卿說完,便坐到一旁的飯桌旁,靜靜的看著錯愕的媳婦。

「你剛來,我就沒有讓你昨天晚上洗。先整理這邊吧。」秀卿說完,便坐到一旁的飯桌旁,靜靜的看著錯愕的媳婦。

關於這個家的規則,秀卿從來沒有忘記過。

洗碗,要把碗的內側先仔細地用菜瓜布擦過一遍,接著洗外側,把圈足內外也仔細擦洗一遍,這樣才不會有菜渣、黏漬。

拖地的時候,不用省水,水開始越來越灰,就要去換水,每次拖起地來,水桶裡的水要換上三到四次,家裡才是乾淨,也不要怕傷了皮膚,漂白水該用就用,但不要讓家裡味道太重。

若說擦窗戶,那邊邊角角是不能忽略。如果看見灰塵堆積成黑色,那是太久沒擦拭,絕對不能發生。

掃地,沙發、角落,陽台都要仔細掃過,沙發、電視櫃下面,全部要趴下去,把灰塵掃出來。不要邊掃邊掉頭髮,記得從家門向內掃,別把錢財都掃掉了。

「家裡要省錢,你就要勤勞一點,不要好吃懶做,」秀卿用她下三白的眼神看著媳婦,喝了口茶。

「不是要苛刻你,這些家事,機器是不會比人做得還要更好」

〈完〉