他不知何時起,養成了俯瞰夜晚的習慣。每個夜歸的時刻,他總在獨自一人的房間,凝視清冷的窗。這個他過於熟悉的城市,夜景一直以來沒什麼變化,總是有些光芒靜止,有些流動。即使絲毫沒有表面上的相似性,他仍總是把這個夜晚的版圖,想像成一個袖珍版的島嶼。那盞偏暗的路燈是D城,而那塊霓虹閃爍的招牌是P市……

而他習慣把被樓房切割、遮蔽,變成一個小小方型的藍色店招,想像成自己的家。

「在學校都還好嗎?」

餐桌上,對座的父親總問相同的問題。一人一個邊角,四方型的晚餐時刻,他一向被分配到長邊。上方只有一盞燈儉省地懸著,長邊的盡頭於是顯得晦暗不明。他有時會疑惑自己身在何處。與其說是在自己的家,不如說是位於餐桌。

「不錯啊。」

他以一貫的輕快回應。回答時感覺極端空洞,話語只是像食物的碎屑,從他口中掉落,而沒有一點意義。而後他簡直覺得自己並不存在。關於他的一切都不在這裡,餐桌邊只有一個剪影般單薄的他,無滋無味地咀嚼吞嚥。

「昨天到P市去找誰啊?」

父親又問。而這個平時不會出現的問題,令他多沉默了一秒。他直覺應該拿出更多一點的自己回應,但那不可能,因為他自己根本不在他身上。這也是為什麼在這局部的光亮中,他幾乎無法辨認自己的家。只是感覺P市,這個地名像一個巴掌甩到他眼前,索求回答。他感覺整個世界微微一晃,但沒人能懂得。

「朋友啊。」

最後他只這麼說。朋友。這個詞不精確到近乎說謊,可又無法否認是事實。這幾年他漸漸了解,用語言掩護某事,比用語言揭露要來得容易多了。他只怕他沒有更多語言可以動用,於是囫圇吃完飯,收拾後上樓回房,將自己關進一個沉默即可的世界。

一個人的房裡,他第無數次重新理解自己的所在。這是在自己家裡呢。用直述句套用在身上,總莫名感到格格不入。他很意外,或許是搬過家的緣故,感覺就像他想著「這是在D城唱歌的包廂裡呢」、「這是在前往P市的路上呢」同等陌生。

他回想那些地方,有太多他不認識的自己遺留。他想著D城的包廂。關上燈的包廂,仍有螢幕的色光與音聲,在四壁上流竄。每一道光都挾帶著影子,他想,神話中潘朵拉的盒子內,大概就是這樣的景色。而他躺在一個男人懷中,翻轉著自己的四肢。時而唱歌,時而也隨意說些討喜的話。說那些話時,他幾乎是慵懶的,只是死守著「愛」以及其所衍伸出的一系列詞語。彷彿他只要不說,他跟男人之間就毫無責任可言。他也知道,自己這麼做只是躲在邏輯的死角,倔強地相信自己仍清白。

他看見自己在潘朵拉的盒子內,說著頑皮的話。他不認識那個自己。

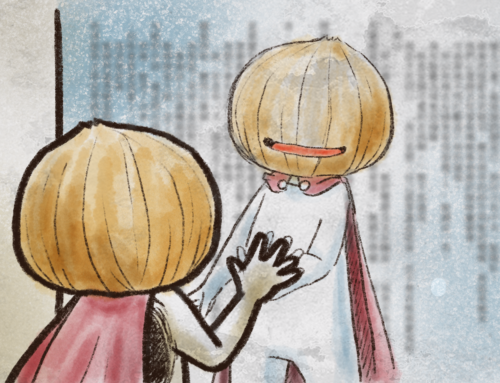

他也想起P市。一個十足明亮,只差一點就會過於刺眼的房內,他跟另外一個男人,兩人並不對話,只是發出聲音;兩人並不親吻,只是擁抱、撫觸。不記得是誰先將自己解開的,也似乎不是重點。他倒是第一次看見比自己更敏感的人,也第一次遇見有人比他更早洩露了自己。然而後來他們也只是躺在床上,任音響嗡嗡播著歌,兩個人都衣衫完整,彷彿一直都無風無雨地靜止於此。這樣的他們,除了朋友還能是什麼?還會是什麼?

世人對此有所定義,但他厭惡那個詞。他只是看見自己在床上,聽兩人分的呻吟纏繞在一塊。他也陌生的那個自己。恐怕,也沒有人會認識。

他也想跟誰訴說這些,可是有誰會明白嗎?

找不到人得以訴說時,他總想到鏡前審視自己,只不過房裡沒有鏡子,他只能就著夜暗的窗面。裡頭半透明的自己,可以一眼看見後方,整個燈火通明的夜。他想到這就是他為何會習慣性觀看夜晚,其實只是想看看自己。薄如一張沙畫,隨時可能被抹去的自己。

而他看著自己,以及後方夜燈的版圖。他知道有許許多多的自己,被遺落在各處。從此他感覺夜晚都是被打碎過,散落在城市中,顯得陌生。只有這樣俯瞰的時刻,他感覺離散的一切都再度靠近,都能再度拾回。

然後好像一切,都能再度熟悉起來。