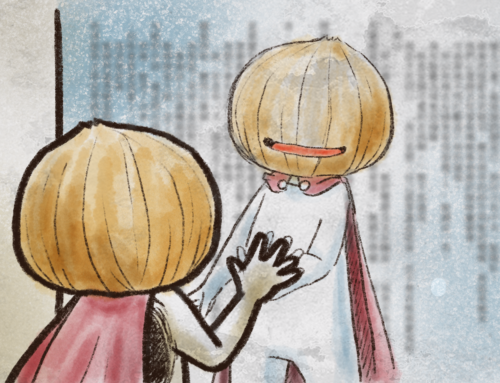

那一天,我們對坐,他比手畫腳的談論著一個遠大的夢。

我認真的聆聽他的夢。木子,他是一個很有趣的人。他常將許多遠大的理想掛在口中,心心念念,不能忘懷。每當他再次提起那些擘劃得像要征服一切之夢,世界上便彷彿只他一人,再無其它。

「你有沒有想過,你的夢已經離你很遠、很遠了?」每次興起,我就會對他再提起一次這個現實。

「離我太遠的是你,夢離我很近,你不了解我的夢。我很孤獨,是因為我比你們都看得遠。少了我,世界上再沒有人理解這個夢。」

對他,我或許熟識。那些夢,聽過一遍又一遍,卻彷彿越來越遠——他已經老了。幾乎變成一個頑童。激情的、熱鬧的,都是他興起之下的創造。它令我想起自己。木子的熱忱雖然溢於言表,但卻似乎帶著更多的慰藉,他喜愛規劃,同時不斷規劃,但我們始終明白,夢,仍然遙遠。

人都是會緬懷自己的,誰不如此?曾經在年少時奮勇踏進世俗的風浪之中,誰都應該為這樣的自己感到驕傲。而木子已經六十歲了,他也曾經是帶著燃烈青春踏進過風浪間的人,但或許他已不合時宜了,在大風大浪間,他依然想翻滾、挑戰,卻遭到環境一腳踢開。

從此,他只剩下孤獨。

「我的生日是假的,我其實是摩羯座。」他看著空氣,若有所思地說道。這不是我第一次聽見這句話,而我也只是陪他說話。木子為自己設定了一個他所認同的性格,並試圖令自己成為這樣的人物——我感覺得到,他極其希望自己是偉大的,就像是個救星那樣。

我想,那是一個人人都有的潛在慾望。木子很像是一個警醒我的「人鏡」,他常念茲在茲的,是想要成事,但事未能成,我倒是安養院進出了幾百趟。

離開安養院,我偶爾會向他人提起,關於木子。

我的朋友聽完後,曾經告訴我,他是釋放了自我,並且囚禁自我的人;至少,在他的後半生裡面,他是非常坦誠地面對自我欲望的。但我卻私自的認為,他厭惡那些沽名釣譽的行徑,所以又總是必須要告訴自己,要記得清高、要記得,自己是如此的願意隱身在後,不被看見;這番話,站在我的角度看他,雖然矛盾,卻是趣味。

這也令我不禁要思索自我。這面「人鏡」令我意識到,我也可能搓繩自梏而不自知。答案當然並非一時能夠看清的,時間會令思緒沈澱,有些必然的理解勢必會發生,但卻只能在很久以後;我也有自己未解的心結,暫放過多心思評論他人,已是差勁。

但木子給我的,卻很珍貴。他幽靈般的夢想,像是空洞,實則給予了我一個巨大支撐。縱然,他為了自我崇高的孤獨感而否定一切,但他所有的熱忱卻已在我這裡成真——那是他所不知道的。對我而言,聽他說話只需感受,不需較真,因為他所傳遞的從來不是字裡行間,而是那珍貴的氣氛。

如此,我是很喜愛他幽靈般夢想的。我相信這夢想能夠存在,始終是築基於「未可知亦未可觸及的遙遠」上,若這幽靈之夢不在遠方,我們又怎麼願意窮盡心力做一次真實且狂放的追逐?當人們走到了里程碑旁,若沒有那幽靈引路,當初的嚮往又已成將,豈不是從此失之圭臬?

這一來,我突然發覺,自己也能夠去愛上那幽靈之夢了。