(文/潤藍)

2019年的夏天,她是這麼稱呼那段關係的,就像是某一段華爾滋(waltz)一樣,彼此之間跳著曖昧、雍容的舞步,卻未曾真正貼近對方,彷若兩面獻媚的對鏡,正猖狂相舞,彼此卻只有映照無限的框與輪迴。所以,她笑著說,這是兩人「輕輕的伴舞」。

我不認同她,她說那「輕輕的伴舞」,在我眼裡看來,是試圖竄藏某些苦澀及淡淚的。那情況令我想起〈一步之遙〉(Itzhak Perlman),愛情像探戈,這是老話。距離被美化了,它成了藉口,更成了苦痛,輕巧、又深刻的在戀愛之人心中,放著血。不過,旁人也無從置喙,在這張愛之網,雖然她顯然成了獵物,卻也欣喜癲狂的跳著舞,像得了一生無與倫比的珍貴。

那是夏天的事情。

只有水乾淨,才會出現螢火蟲,但我們像飛舞的營火蟲,卻尋找不到乾淨的水源。我哭過後,又換她哭。看來,「輕輕的伴舞」已然結束。對鏡失之相彼,我只有深擁碎鏡,小作慰藉。但男人那輕巧、精細的刀工,在心底留下的傷,不是輕易可以被撫平的。她的淚水在我的胸口濕了又乾、乾了又濕,幾次重複,我都只是安安靜靜地待著。

我見著她傷心姿態,不免也懷想自我,是否也會再有下一次的心碎。「你的胸部真好躺。」哭完,她竟回了我這句話。我哭笑不得,看看胸前,淚又乾了一次。「哭夠了?」「嗯。」

我自房裡起身,走去廚房,打算作點東西來小祭五臟;她自己開了電視,開始看起。但我第二次回頭,卻見了她獨自一人,稍起舞姿。「很美。但我不記得你會跳舞。」

她笑一笑,闔上雙眼,開始搖曳身姿──那是受傷的身姿,她也對舞藝不甚諳熟;可是,我著迷了起來,那種憂憂然然,像極了墜鷹,並不服輸,只是靜待墜落過程替她積累了足夠的能量,便會在霎然間展翅,從低處再次高飛。我輕輕地敲開流理台上的蛋殼,將蛋打入鍋中。

她現在沒有舞伴了,但似乎不空虛。我將手裡鍋甩起,翻了幾次蛋,再放下培根,完成後,兩人的「熱量」一同上了桌。「跳夠了,快來吃吧。」「你知道我現在想到的是什麼嗎?」她撐起下巴,指手畫腳。「是什麼?」「是我媽跟我爸的樣子。」我挑眉看她,只有怪笑。不,她的心情我是明白的。

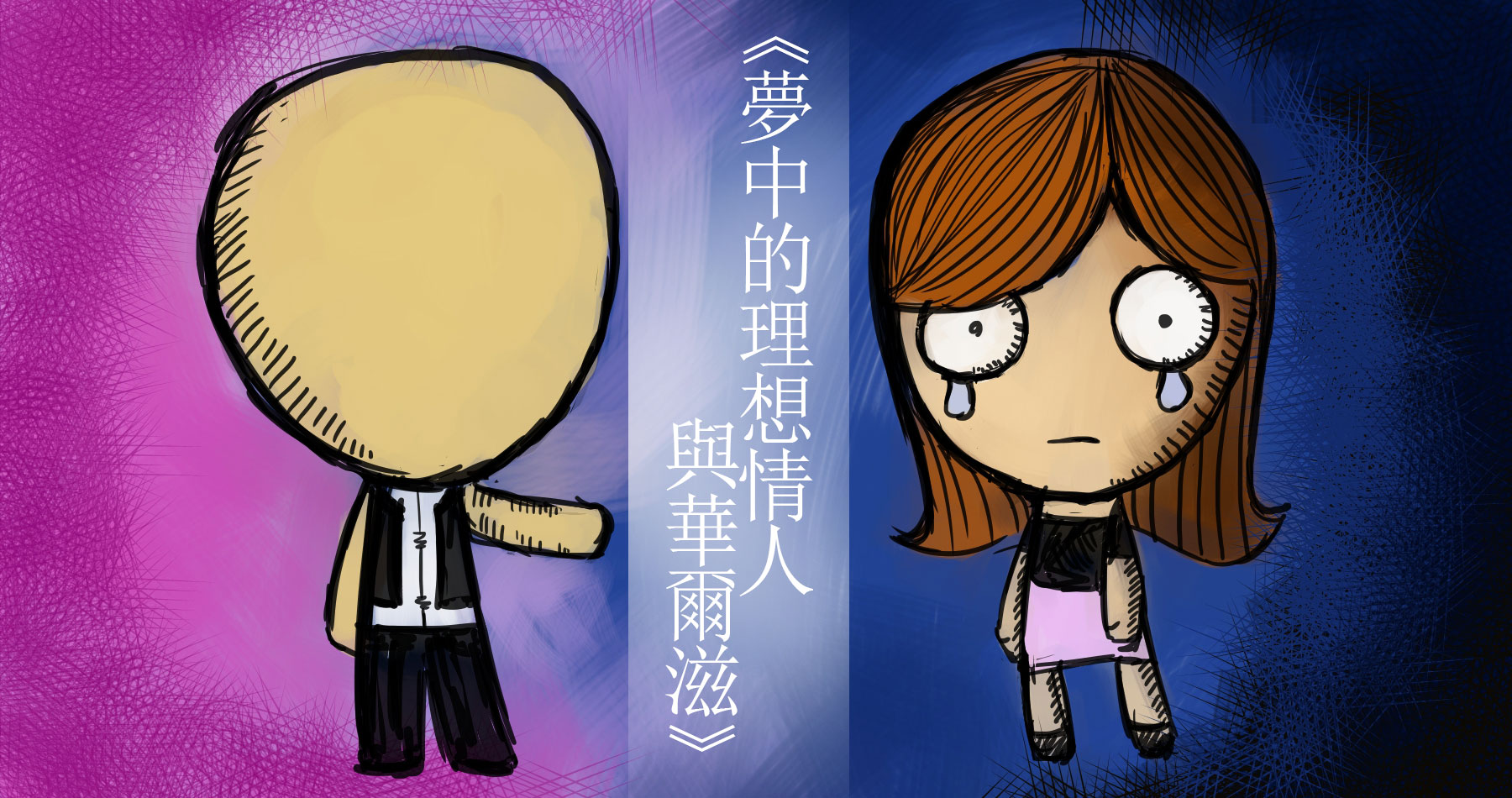

她的父母都是舞者,兩人在舞蹈教室認識,到了結婚、到了死去。一生都在對方的肢體與眼神中渡過,那過於浪漫的一生,綑綁了她。她常說要找到那樣的舞伴,餘生也就足夠了,但她不善舞,卻學了繪畫,父母眼神裡的交流,成了女兒心裡的傳奇;所以她從高中學畫,如今已年近而立,百來幅水彩、素描,全是兩名空下了臉的舞者。

若在以前,我就是追著她問「為什麼畫裡的舞者臉都要空著?」,但如今我隱約的感覺到,那一幅又一幅畫,空白著的臉或許沒甚麼理由一定要當下填上的。難道,我們就不能受傷嗎?一次一次跳著舞,舞伴或許燃起激情,卻未必永遠與你相伴,而有些舞伴,則輕悄悄的在舞會上接過你的手,從此便不願放下。

時機到了,她就會為自己畫上一幅畫吧?那時,舞者的臉,我想不會再空下了。