三島由紀夫vs東大全共鬪

全共鬪時代背景

動盪的60年代

1960年代,世界剛從二戰的渾沌中獲得解放了20年,勝利的愉悅、和平的復興離當時的社會都還不遠,甚至是那些曾經匍匐於戰場上的士兵們也尚未老去。

但是,人們付出了一切終止了二戰,這真的是一個快樂和平的時代嗎?60年代在冷戰的二極體制下,各種暗潮洶湧的戰爭,仍如火如荼在發生。對世界更是一次又一次的衝擊,尤其二戰後新媒體--電視的出現,透過電視的轉播,讓戰爭的醜惡毫無保留的被呈現在大眾眼前,造成了社會上的衝突,世界各地幾乎都掀起了長期以來對於二戰後對極右派政府的不滿。

戰勝的同盟諸國,對此動盪不安的社會更是採取了一致的態度,認為戰爭一觸即發,面對「邪惡」的自由陣營,兩者都已經隨時準備要用核彈血洗彼此,人民理應更加順從政府,否則大家終將同歸於盡,等諸如此類的恐嚇效應。

如此背景之下,更可以看見蘇聯在背後的操作,其宣揚的共產主義對當時對於自己政府極為不滿的人民而言,可以說是濟世良方。

同時世界上又發生了三大事件,為這群憤怒的左派青年帶來了莫大的激勵與影響。

一是理由不明的越戰代理戰爭,至今仍有許多人不明白他們到底為誰、為何而戰?二是毛澤東的文化大革命,對中國內部而言雖為浩劫,但在政治宣傳下,外國人眼中卻是非常前衛、潮流的革命運動。第三則是切·格瓦拉在古巴飛彈危機中促使古巴獨立,跌破眾人眼鏡。在這些長期醞釀情緒之下,終於在1968年於世界各地同時爆發。面對世界的這股潮流,日本大學生就像是找到了某種信仰、抑或追隨點,懷抱熱情發起了學運。但相較於及他國家,日本的抗爭仍算是溫和的。

全共鬪背景

抗爭手段相對和平的日本,何以如此憤怒?只因為看了電視,民眾便走向街頭?

日本的結構性問題,主要在於二戰戰敗後以美軍為首的盟軍最高司令官總司令部GHQ,插手了日本本土的內政。作為戰敗國懲處的其中一項便為日本憲法第九條下所規定,日本不得擁有國家軍隊,也因此為何現在的日本只有自衛隊,而非國家化的軍隊,為此至今仍留下了許多爭議,還有許多在經濟上為謀利益,對日本施加的諸多枷鎖。1959年,舊金山合約上又再追加了日美安保條約,美國不但可以在日本本土駐軍,所有軍隊支出皆由日本買單,即便美軍於日本犯法,日本當局也無權審判。作為託管的主管機關,美國亦可干預日本國會。諸如此類的不平等條約,引發了安保騷動,此後10年,大小規模不等的各式騷動仍不間斷,一路延燒至1968年的全共鬪。

當時由於日本國內有多起大學校園資金遭大筆挪用,但校方卻選擇視而不見的狀況發生,多所大學聯合組成了「全學共鬪會議」,提倡「校園解放」。那時學生們所打著反旗的口號已不再只是針對安保條約,更包含了戰後卑屈跪美的無能日本政府、沖繩問題、大學校園自治等議題。這些大學於1968年以東京大學安田講堂作為基地進行長期抗戰。

當年11月,東大校長辭職以示負責,校方亦派出談判代表團,希望學生能夠就此解散。但有鑑於1959年安保騷動時,日本政府派出機動特警隊進入校園內進行暴力鎮壓及逮捕,導致學生已不再信任政府願意以和平對話方式協商,故直接軟禁了校方談判代表團作為人質脅迫與當局對話。受到邀約的三島由紀夫,決定前往校園與學生辯論。但在三島前往東大的行動背後,或許也包含了他個人的目的。

面對戰後的日本局面,身為一個狂熱的愛國民族主義者,三島本身對懦弱的日本政府同樣也抱持著許多不滿。當出面與學生們辯論時,他也同時懷著私人的野心,企圖吸收這群學生進入他的楯之會,而其目標便是尊皇攘夷,奪回軍隊並且驅逐英美勢力,重新讓天皇成為日本真正的領袖。此部作品正是紀錄了當年三島由紀夫與學生進行激辯的紀錄片。

三島由紀夫生平

抑鬱的幼少期

三島由紀夫,本名平岡公威(Hiraoka Kimitake)。生於大正14年(西元1925年)。平岡家雖非為華族(傳統貴族),但家族作為後起之秀,積極的想與其他華族、世族藉由聯姻等手段攀附關係進而壯大家族聲望。身為長孫又體弱多病的三島自幼接受他祖母夏子強迫管束的教育。舊世族出身又執掌家族大權的夏子對於三島的保護與管教是極度嚴苛的,就連生母哺乳時都不得超過她規範的時間。在夏子的嚴格管束之下,三島不得與其他同年齡男孩來往,外出必須有夏子的同意及陪同,他的玩伴只有比自己年長的姊姊們,也不允許與其他男孩子遊玩或是講野蠻粗俗的用語,因此年幼時期的三島所使用的是女性的用語,所有刀劍玩具一概被沒收,就連吃的點心都必須經過祖母先試毒。

展露文學天賦的青少年時期

直到升上了中學,三島進入了當時只有皇室才能就讀的學習院就學,才逐漸脫離了夏子的管束。由於過去受到喜愛傳統歌舞伎、俳句的祖母的薰陶,加上母親橋家的外祖父又是漢學家,三島在文學方面的才華逐漸開花。升上學習院高等部後,三島所寫的中篇小說≪繁花盛開之森(花ざかりの森)≫,被他當時的國文老師清水文雄代為投稿,立即獲得了各界的認可。儘管當時三島的父親極為反對他投入文學創作,但清水不忍埋沒了三島的天賦,便讓他以「三島由紀夫(Mishima Yukio)」的筆名出道。

藉由這個筆名,可看出三島擁有高深的傳統文學底蘊。「三島(Mishima)」是一個可以清楚看見富士山的地名,為望神山之地;「由紀(Yuki)」為日本傳統神道教中,天皇在即冠位前所舉行的大嘗祭中所吃的、代表著能夠進奉給天皇最優選的穀物;「夫」則為日本男子美稱。三島期許自己可以望向日本神山,並且成為能夠貢獻給天皇最美好的穀物的人才。

外在環境與人際造就人格

由於學習院的環境以及跟華族的直接接觸,加上身邊許多朋友投身戰場帶來的許多見聞,這些都不斷影響著三島的愛國主義,也型塑了他日後的人格。進入東京帝國大學就讀法學部,主攻德國刑事訴訟法的三島,他的出道作品終於作為單行本發行。但那時處在攻克鬼畜英美、實現天皇志業的社會氛圍下,其文學作品卻逐漸轉為對愛國主義的宣揚及歌頌陣亡的忠魂。而三島對於學生時代的記憶、那些愛國的激情停留於此,這或許也是日後他面對全共鬪的學生時,認為他們的激情有著共通點,只不過全共鬪的訴求偏離了他提倡的皇國主義,他希望將其吸收並加以「導正」。

二戰與戰敗後所帶來的轉變

三島年輕時期不斷在浪漫派的文壇領域鑽研,但隨著他的文學作品的累積,日本也逐漸踏入二戰的泥淖,由於戰況不利,三島被徵召到多個兵工廠當作業員,而命不該絕的三島,多次在緊密的空襲中死裡逃生,但不久後他仍收到了”赤紙”,軍隊的兵單。諷刺的是,三島自幼體弱多病,又在夏子過度保護下成長,父母都認為這樣的孩子不可能會通過兵檢,但無奈兵檢卻順利通過了。不過在入伍新訓時,三島因為發燒咳嗽不斷,被軍醫誤判為肺結核,當天就被強制退役。在外人眼中的好運,卻是三島一生噩夢的開始。戰爭結束後,三島不斷的質疑自己當時到底是否有意識的逃避入伍的機會,對於如此愛國的自己,竟然在毫不自知的情況下成了逃兵,對他而言那是畢生的汙點。

1945年8月15日,日本戰敗投降,天皇向全國人民宣告自己非神,只是凡人。三島內心的某個部分就此終結,但另一個部分卻才剛要開始。

資料:陳漢翔 講解

校對:嚴非/口述整理

片商:天馬行空

三島由紀夫

vs

東大全共鬪

vs

東大全共鬪

全共鬪時代背景

動盪的60年代

1960年代,世界剛從二戰的渾沌中獲得解放了20年,勝利的愉悅、和平的復興離當時的社會都還不遠,甚至是那些曾經匍匐於戰場上的士兵們也尚未老去。

但是,人們付出了一切終止了二戰,這真的是一個快樂和平的時代嗎?60年代在冷戰的二極體制下,各種暗潮洶湧的戰爭,仍如火如荼在發生。對世界更是一次又一次的衝擊,尤其二戰後新媒體--電視的出現,透過電視的轉播,讓戰爭的醜惡毫無保留的被呈現在大眾眼前,造成了社會上的衝突,世界各地幾乎都掀起了長期以來對於二戰後對極右派政府的不滿。

戰勝的同盟諸國,對此動盪不安的社會更是採取了一致的態度,認為戰爭一觸即發,面對「邪惡」的自由陣營,兩者都已經隨時準備要用核彈血洗彼此,人民理應更加順從政府,否則大家終將同歸於盡,等諸如此類的恐嚇效應。

如此背景之下,更可以看見蘇聯在背後的操作,其宣揚的共產主義對當時對於自己政府極為不滿的人民而言,可以說是濟世良方。

同時世界上又發生了三大事件,為這群憤怒的左派青年帶來了莫大的激勵與影響。

一是理由不明的越戰代理戰爭,至今仍有許多人不明白他們到底為誰、為何而戰?二是毛澤東的文化大革命,對中國內部而言雖為浩劫,但在政治宣傳下,外國人眼中卻是非常前衛、潮流的革命運動。第三則是切·格瓦拉在古巴飛彈危機中促使古巴獨立,跌破眾人眼鏡。在這些長期醞釀情緒之下,終於在1968年於世界各地同時爆發。面對世界的這股潮流,日本大學生就像是找到了某種信仰、抑或追隨點,懷抱熱情發起了學運。但相較於及他國家,日本的抗爭仍算是溫和的。

1968年東京大學學運

全共鬪背景

抗爭手段相對和平的日本,何以如此憤怒?只因為看了電視,民眾便走向街頭?

日本的結構性問題,主要在於二戰戰敗後以美軍為首的盟軍最高司令官總司令部GHQ,插手了日本本土的內政。作為戰敗國懲處的其中一項便為日本憲法第九條下所規定,日本不得擁有國家軍隊,也因此為何現在的日本只有自衛隊,而非國家化的軍隊,為此至今仍留下了許多爭議,還有許多在經濟上為謀利益,對日本施加的諸多枷鎖。1959年,舊金山合約上又再追加了日美安保條約,美國不但可以在日本本土駐軍,所有軍隊支出皆由日本買單,即便美軍於日本犯法,日本當局也無權審判。作為託管的主管機關,美國亦可干預日本國會。諸如此類的不平等條約,引發了安保騷動,此後10年,大小規模不等的各式騷動仍不間斷,一路延燒至1968年的全共鬪。

當時由於日本國內有多起大學校園資金遭大筆挪用,但校方卻選擇視而不見的狀況發生,多所大學聯合組成了「全學共鬪會議」,提倡「校園解放」。那時學生們所打著反旗的口號已不再只是針對安保條約,更包含了戰後卑屈跪美的無能日本政府、沖繩問題、大學校園自治等議題。這些大學於1968年以東京大學安田講堂作為基地進行長期抗戰。

當年11月,東大校長辭職以示負責,校方亦派出談判代表團,希望學生能夠就此解散。但有鑑於1959年安保騷動時,日本政府派出機動特警隊進入校園內進行暴力鎮壓及逮捕,導致學生已不再信任政府願意以和平對話方式協商,故直接軟禁了校方談判代表團作為人質脅迫與當局對話。受到邀約的三島由紀夫,決定前往校園與學生辯論。但在三島前往東大的行動背後,或許也包含了他個人的目的。

面對戰後的日本局面,身為一個狂熱的愛國民族主義者,三島本身對懦弱的日本政府同樣也抱持著許多不滿。當出面與學生們辯論時,他也同時懷著私人的野心,企圖吸收這群學生進入他的楯之會,而其目標便是尊皇攘夷,奪回軍隊並且驅逐英美勢力,重新讓天皇成為日本真正的領袖。此部作品正是紀錄了當年三島由紀夫與學生進行激辯的紀錄片。

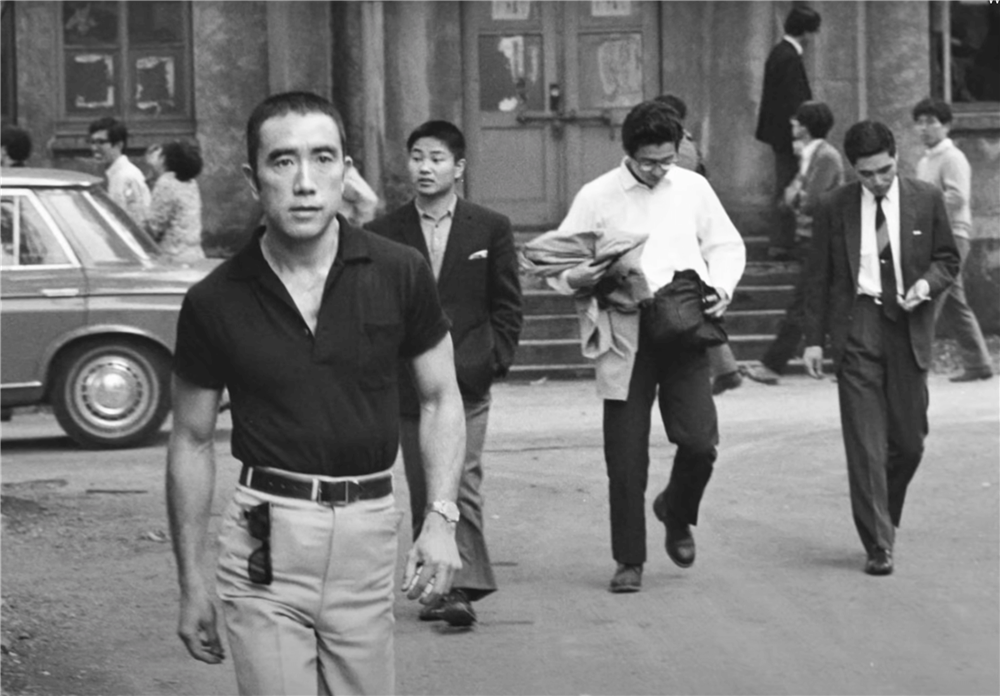

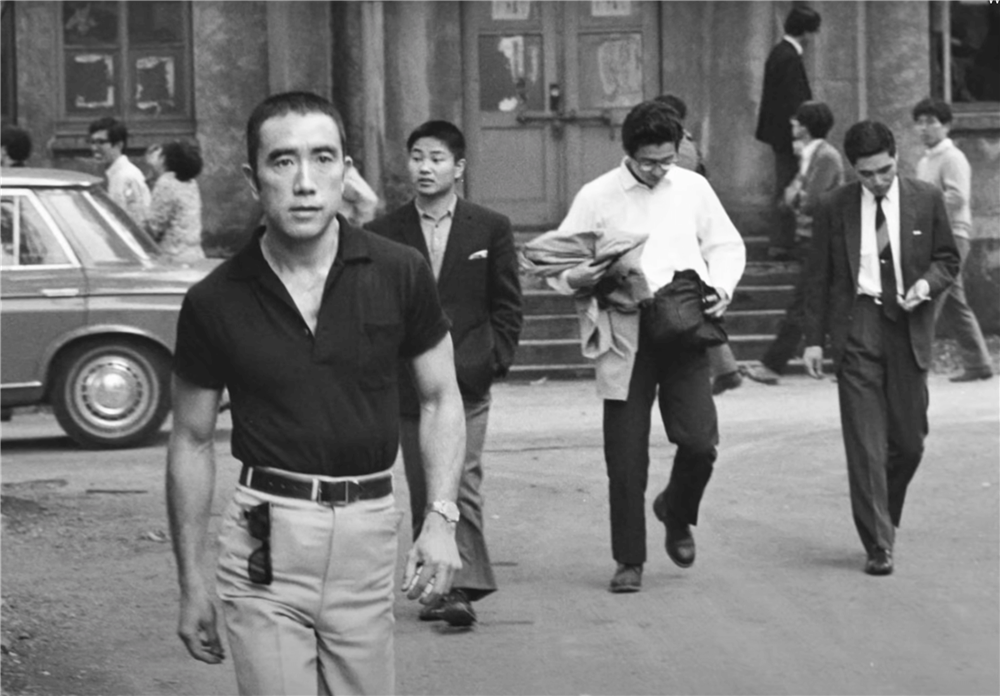

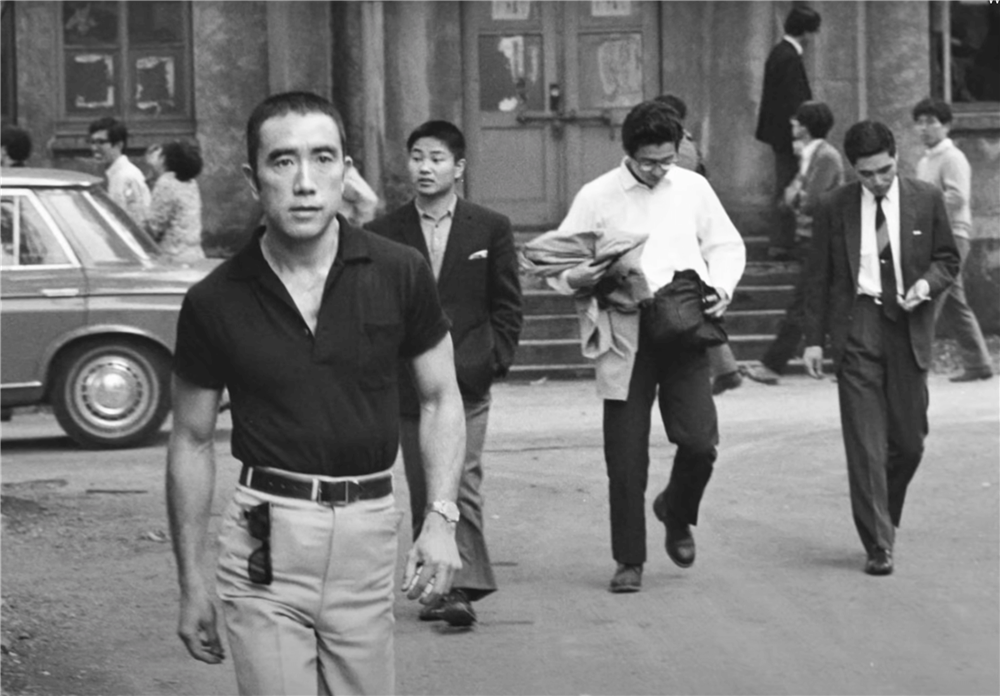

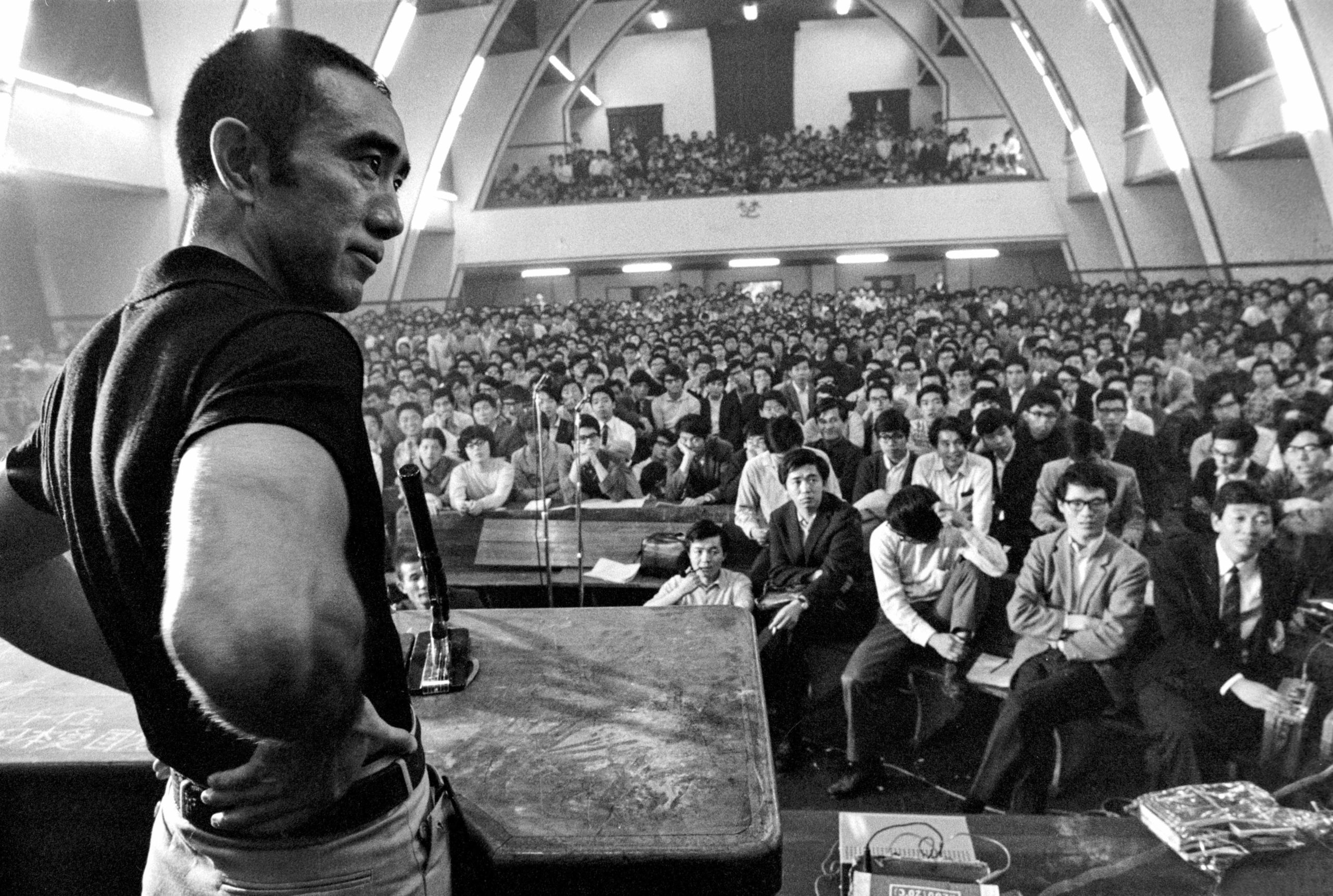

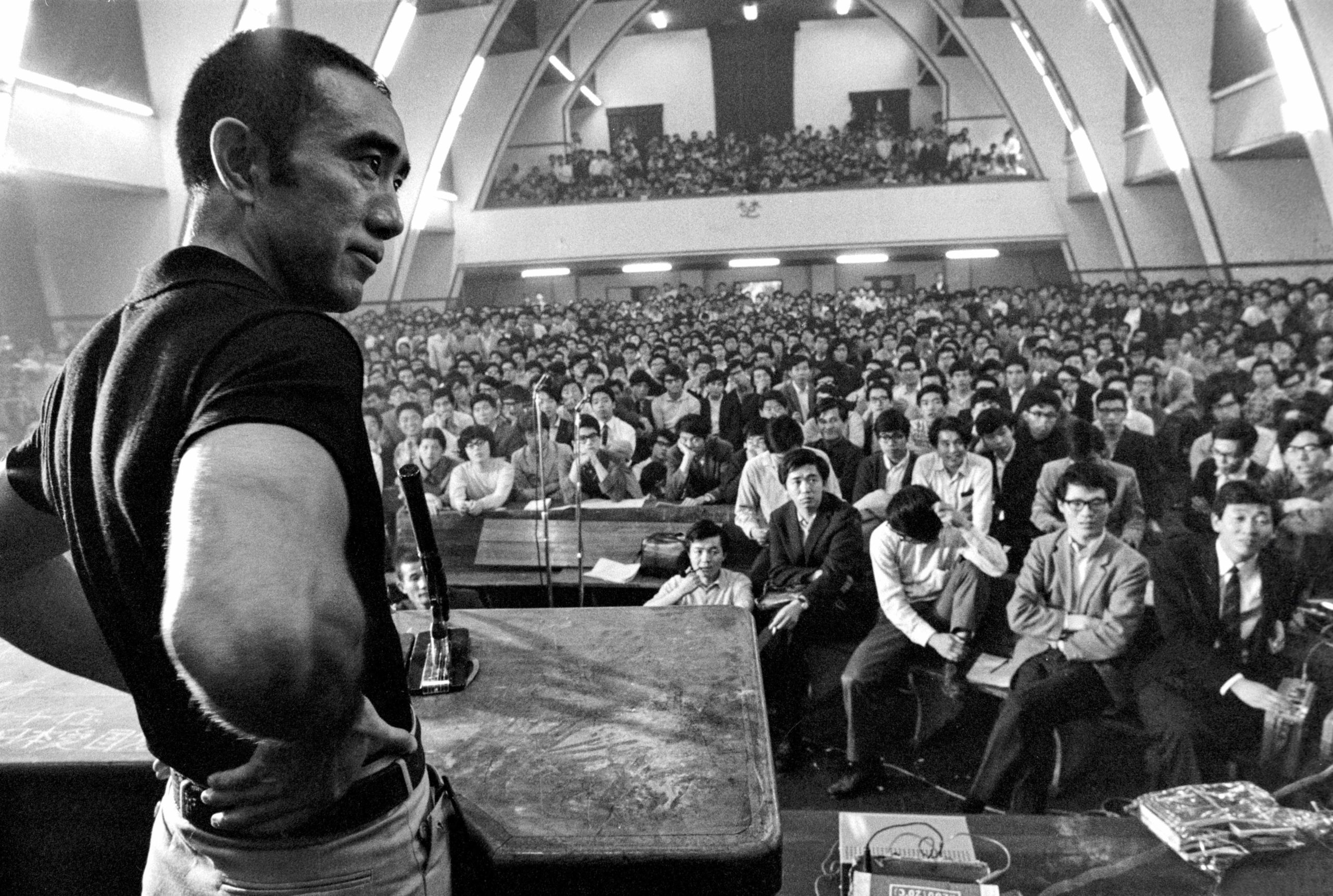

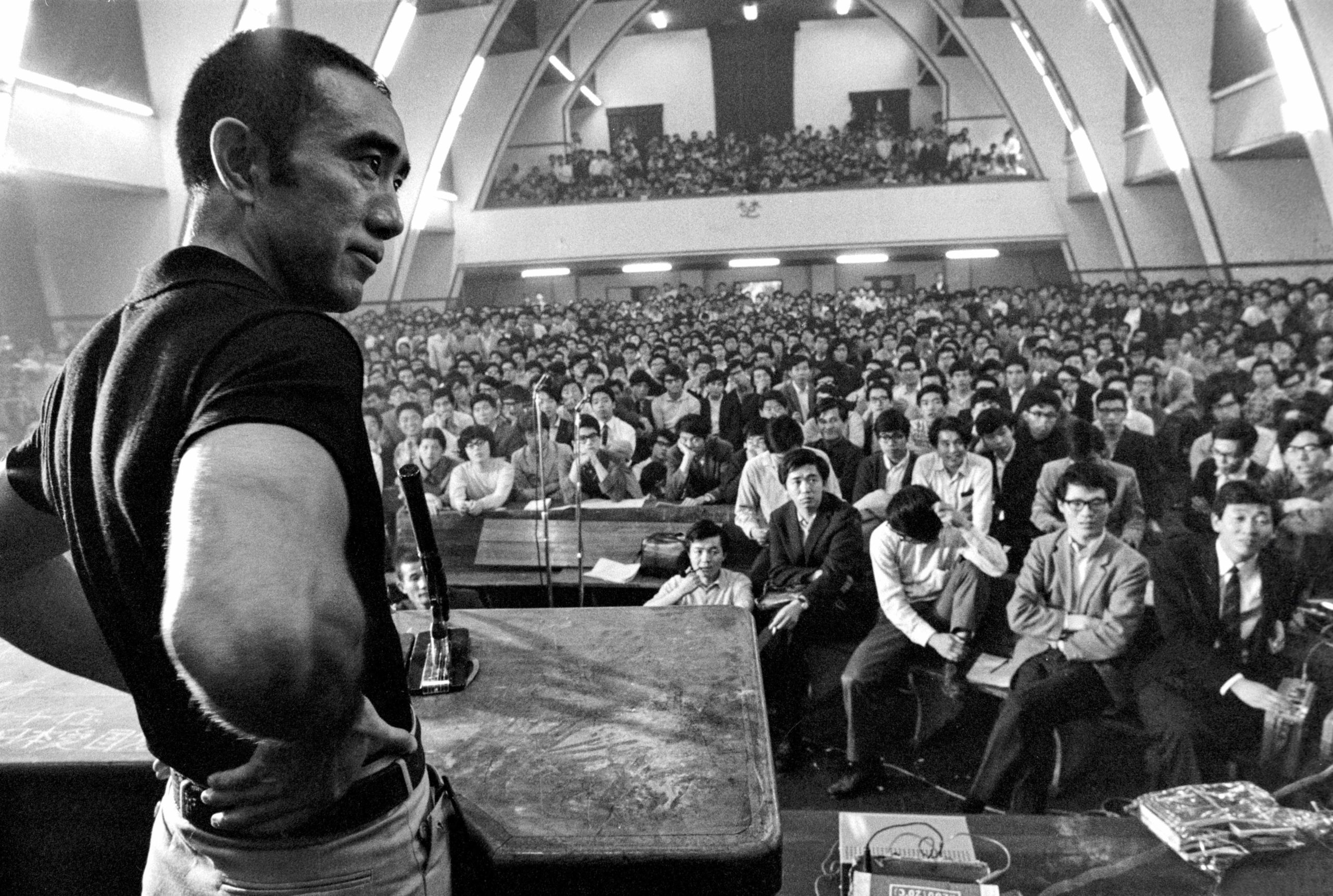

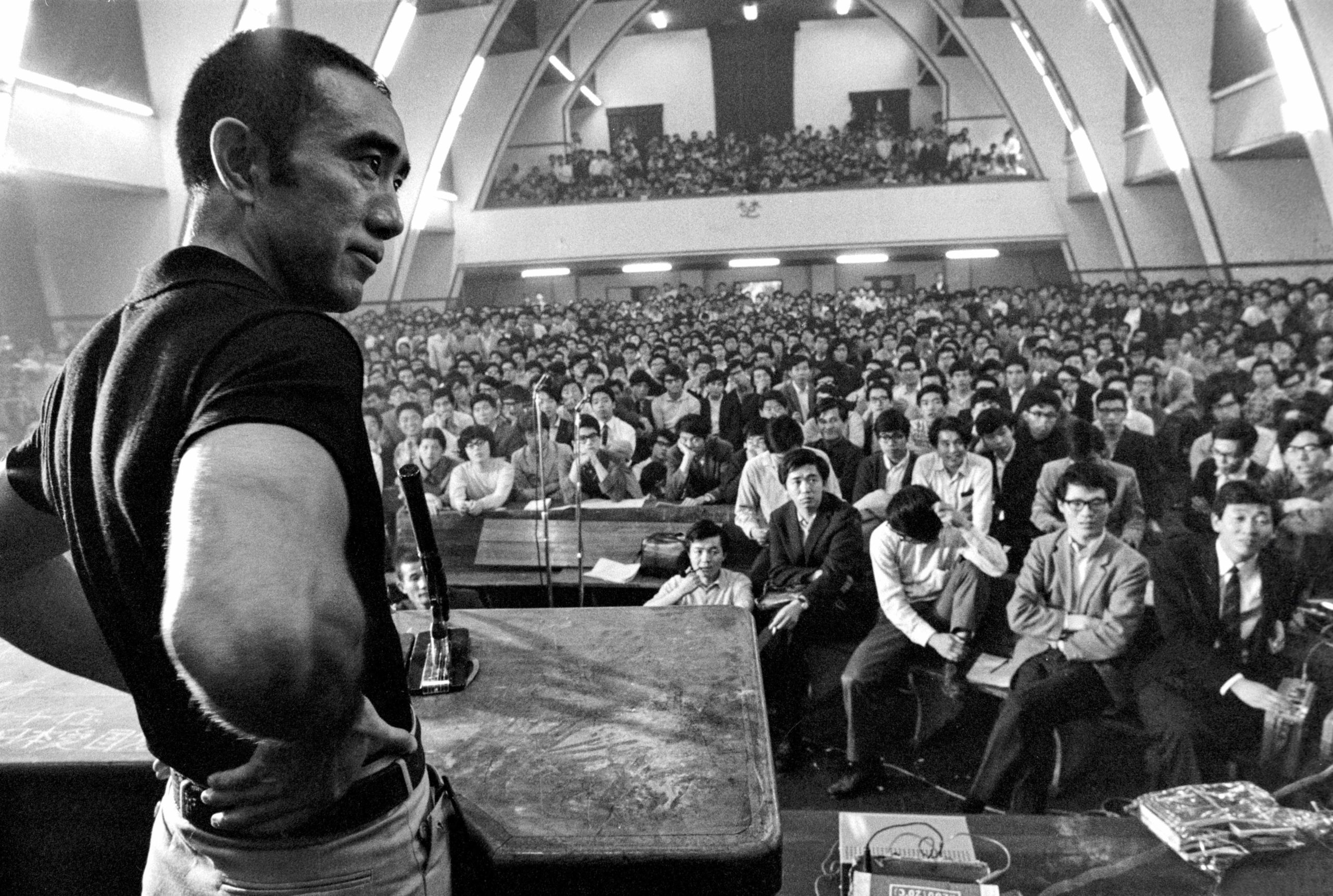

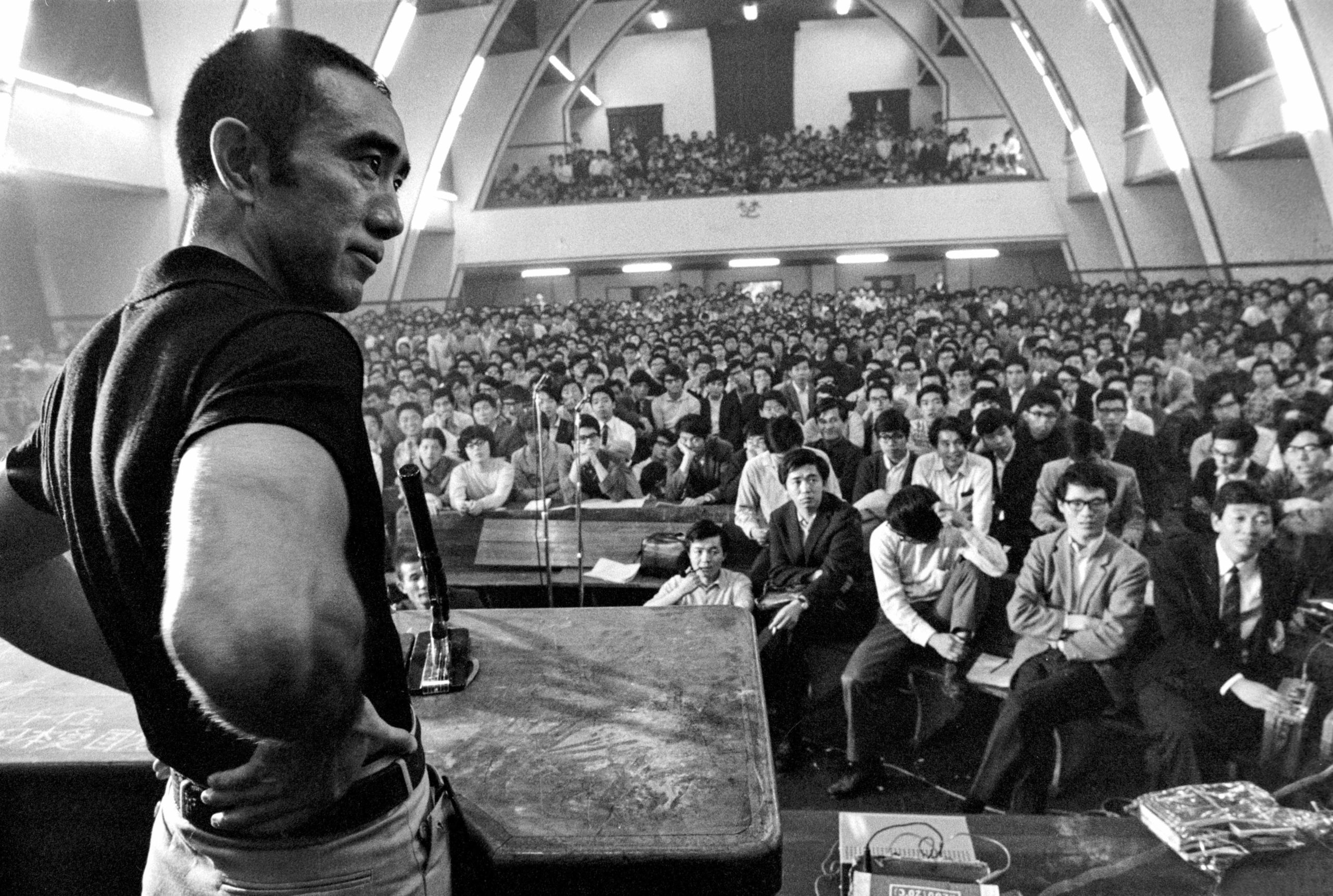

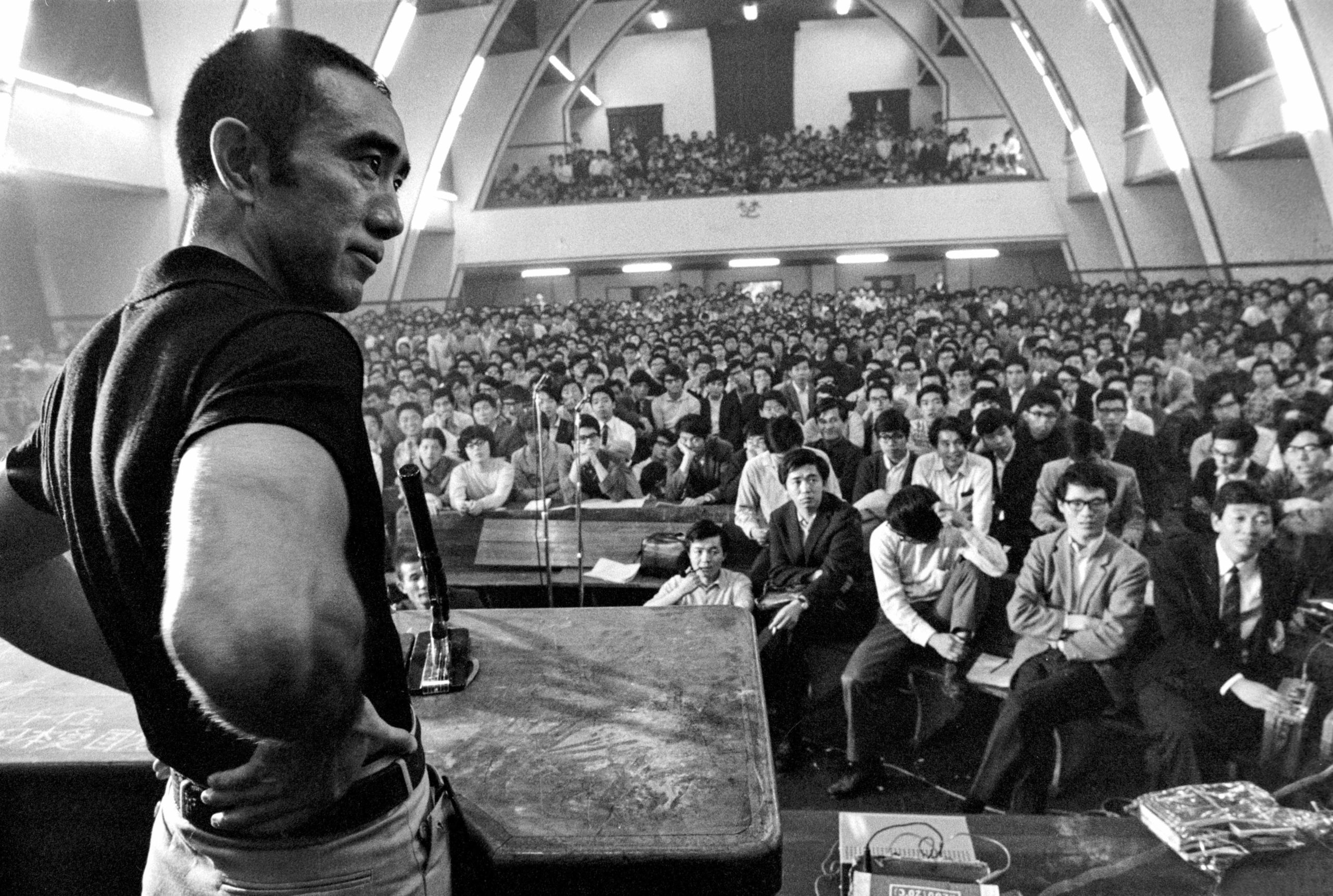

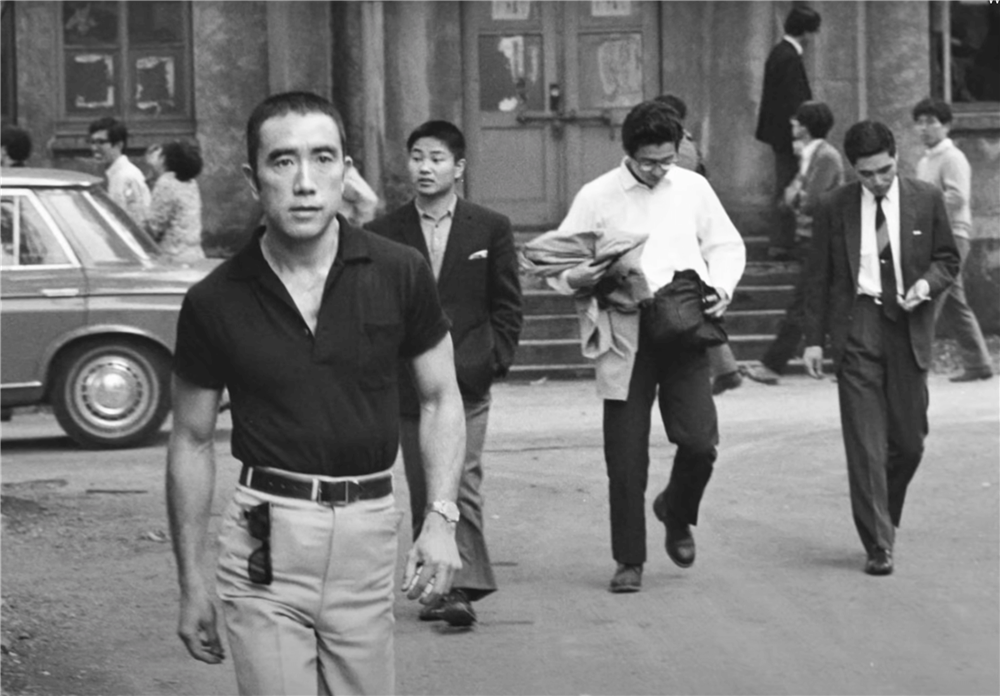

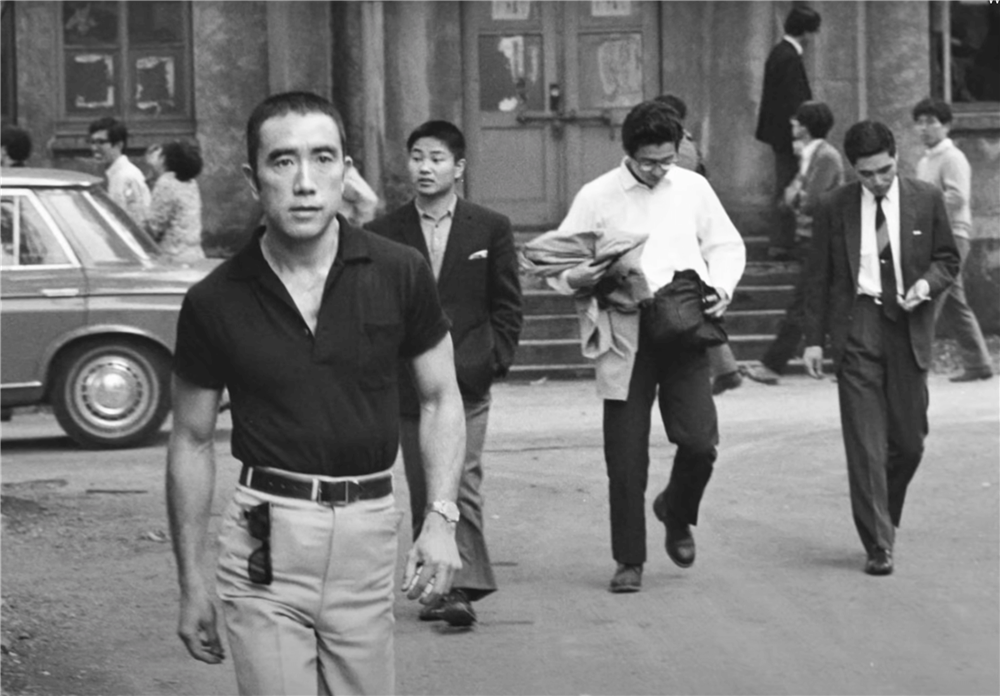

三島由紀夫於900號教室與學生辯論一景

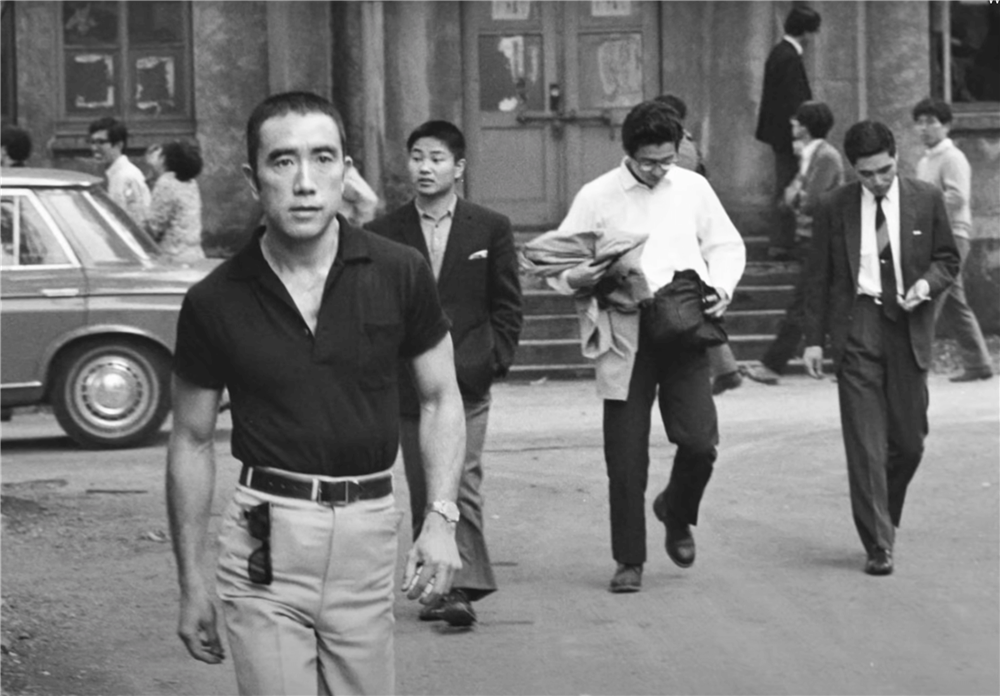

結束辯論,步出900號教室的三島由紀夫

三島由紀夫生平

抑鬱的幼少期

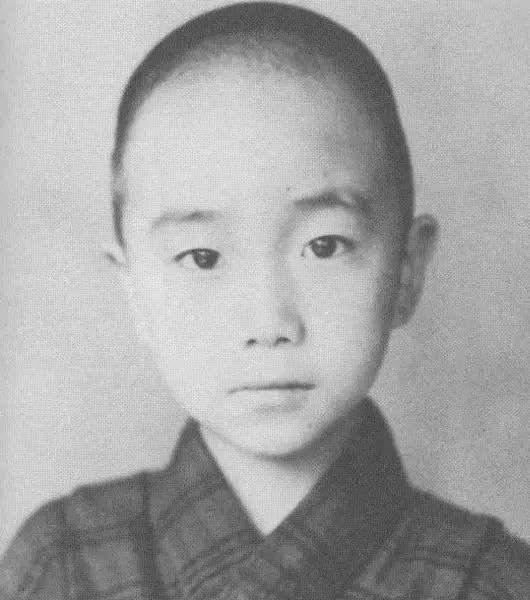

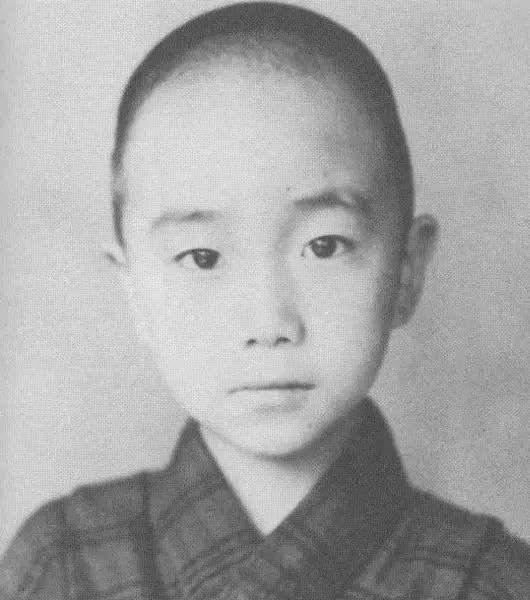

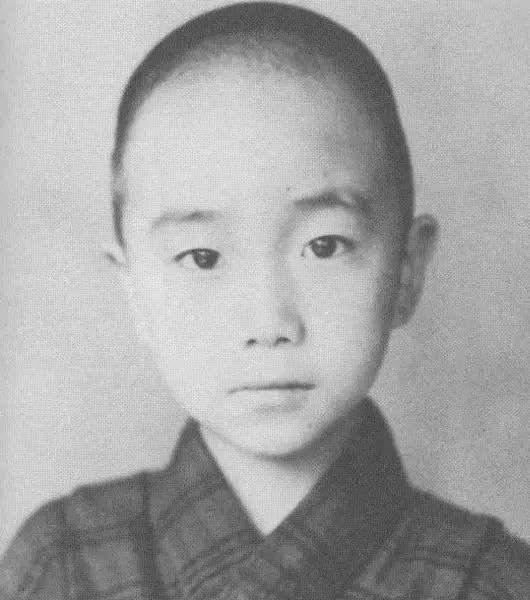

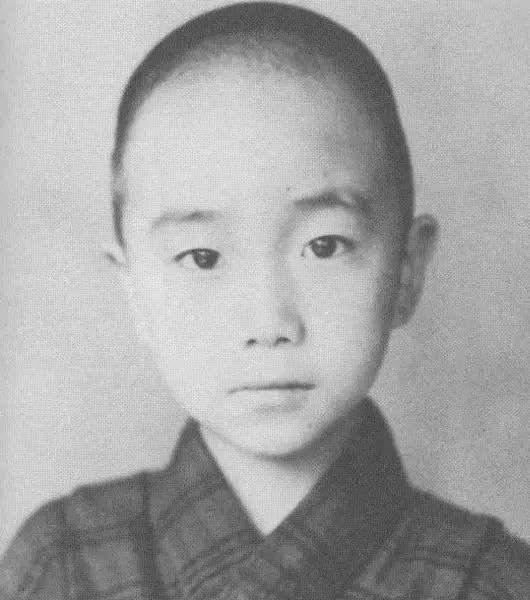

三島由紀夫,本名平岡公威(Hiraoka Kimitake)。生於大正14年(西元1925年)。平岡家雖非為華族(傳統貴族),但家族作為後起之秀,積極的想與其他華族、世族藉由聯姻等手段攀附關係進而壯大家族聲望。身為長孫又體弱多病的三島自幼接受他祖母夏子強迫管束的教育。舊世族出身又執掌家族大權的夏子對於三島的保護與管教是極度嚴苛的,就連生母哺乳時都不得超過她規範的時間。在夏子的嚴格管束之下,三島不得與其他同年齡男孩來往,外出必須有夏子的同意及陪同,他的玩伴只有比自己年長的姊姊們,也不允許與其他男孩子遊玩或是講野蠻粗俗的用語,因此年幼時期的三島所使用的是女性的用語,所有刀劍玩具一概被沒收,就連吃的點心都必須經過祖母先試毒。

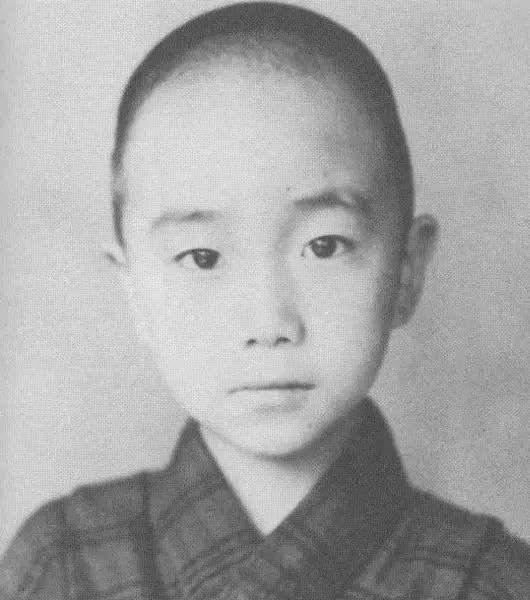

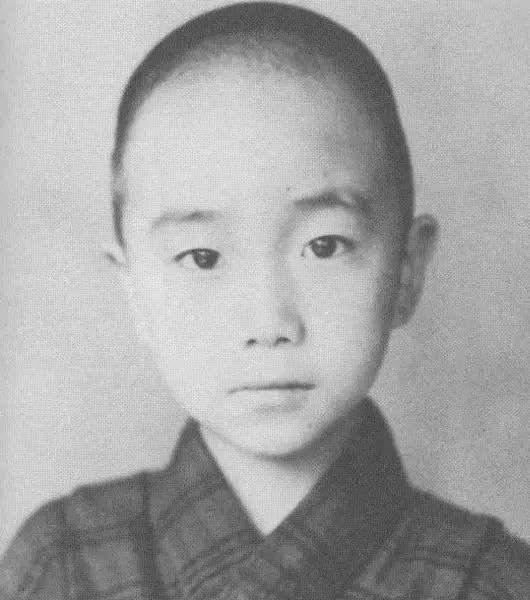

年幼時期的平岡公威

展露文學天賦的青少年時期

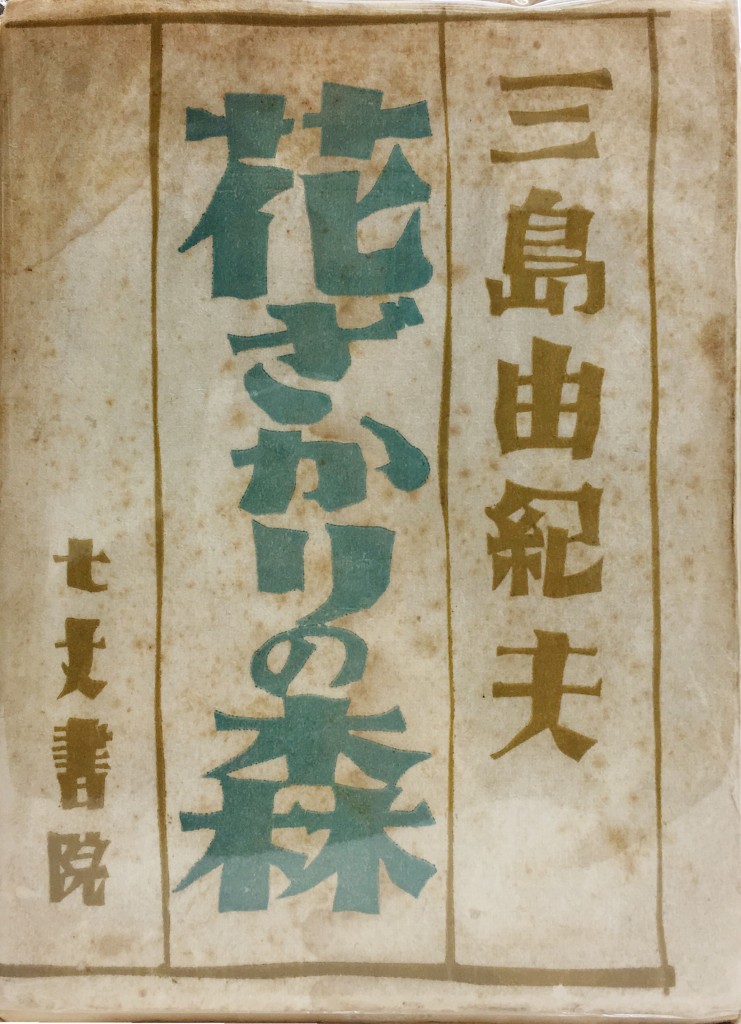

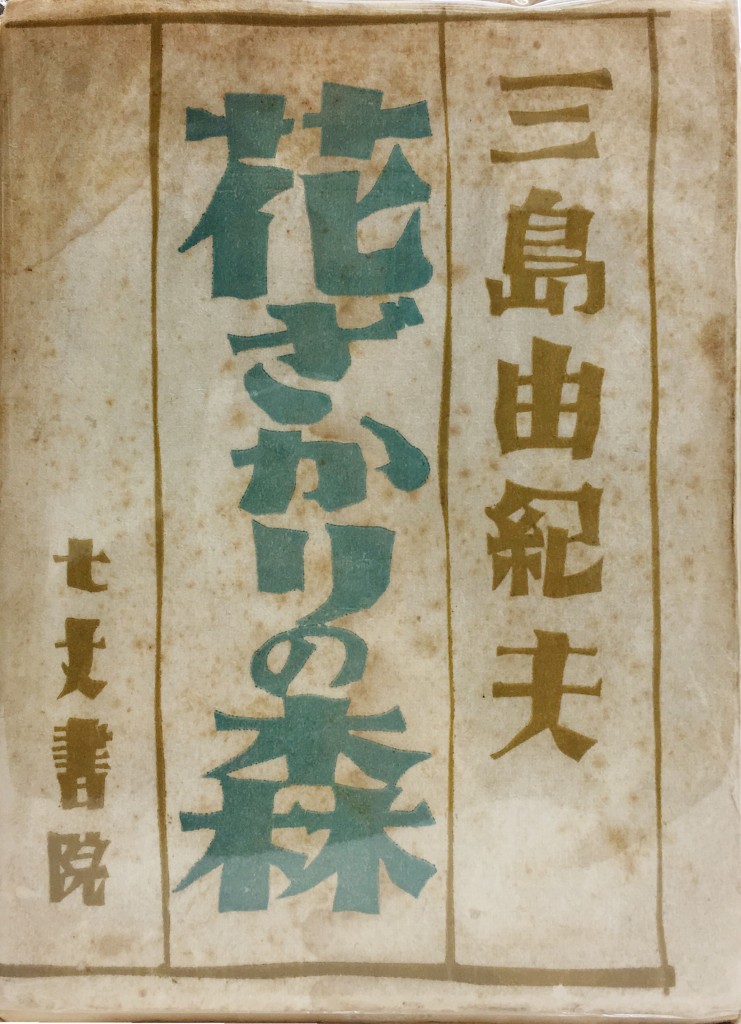

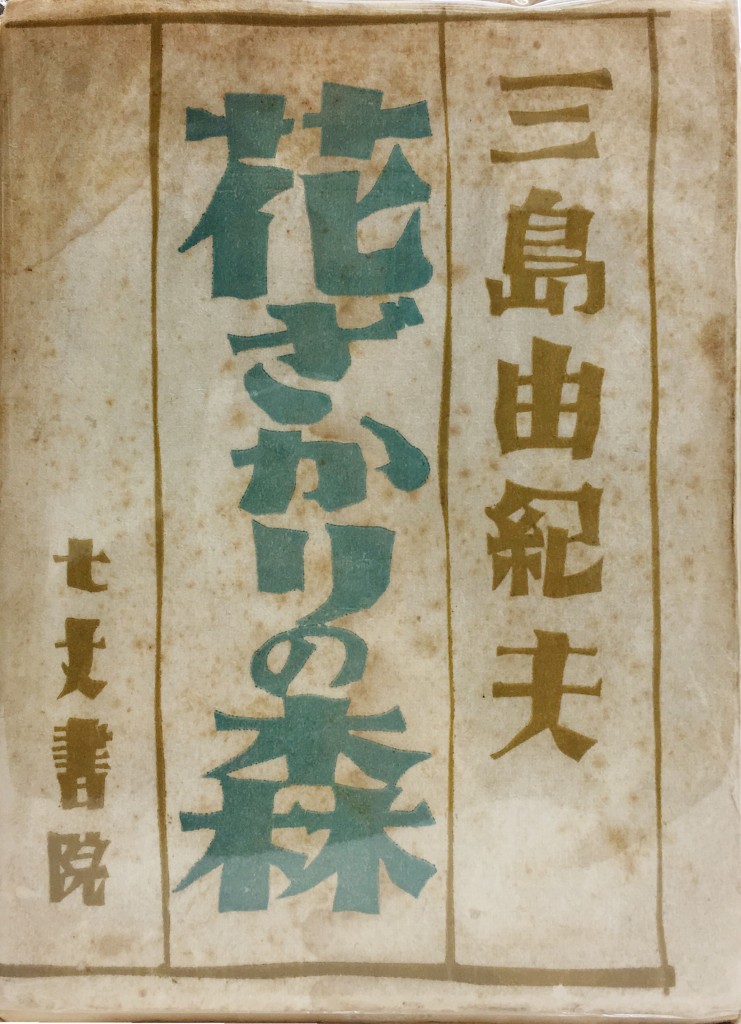

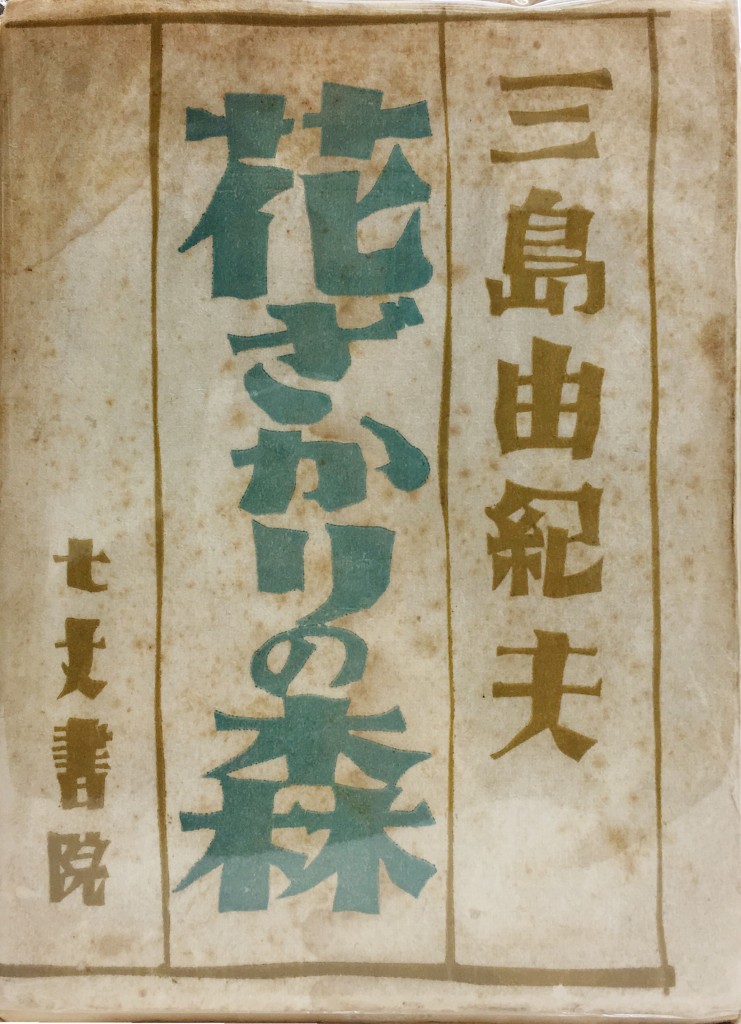

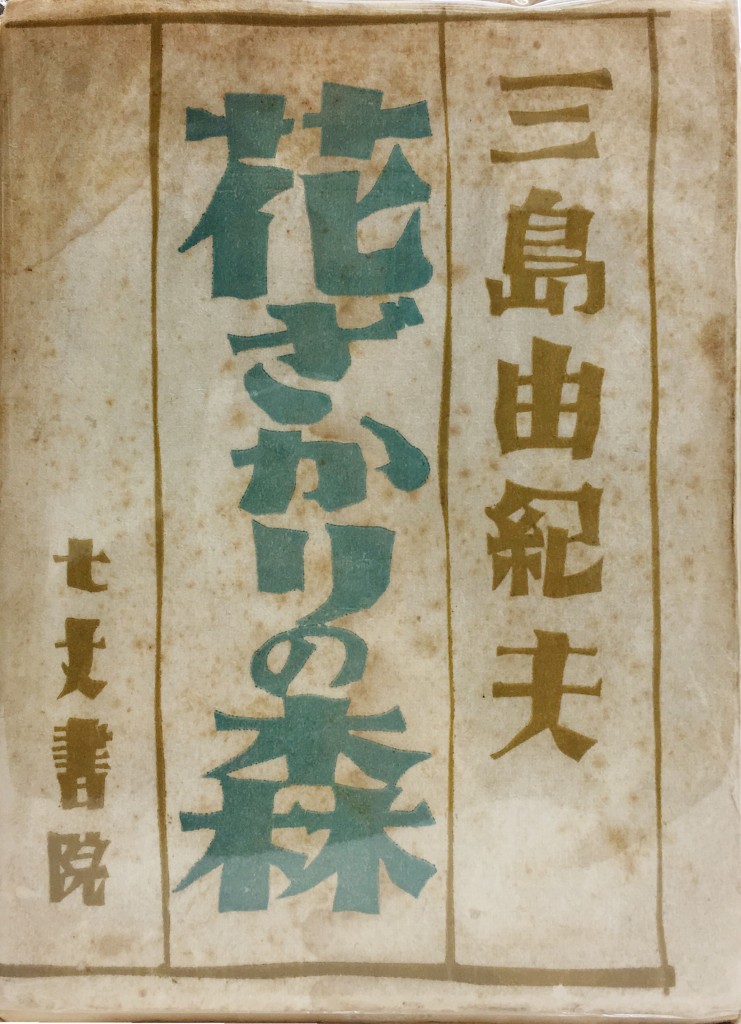

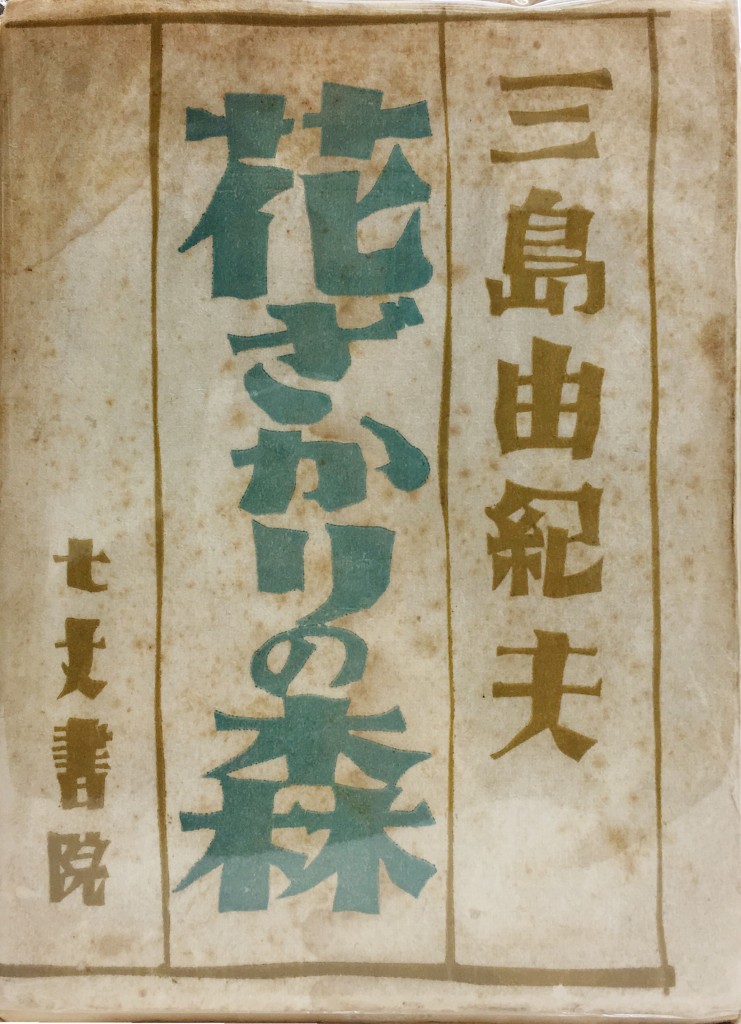

直到升上了中學,三島進入了當時只有皇室才能就讀的學習院就學,才逐漸脫離了夏子的管束。由於過去受到喜愛傳統歌舞伎、俳句的祖母的薰陶,加上母親橋家的外祖父又是漢學家,三島在文學方面的才華逐漸開花。升上學習院高等部後,三島所寫的中篇小說≪繁花盛開之森(花ざかりの森)≫,被他當時的國文老師清水文雄代為投稿,立即獲得了各界的認可。儘管當時三島的父親極為反對他投入文學創作,但清水不忍埋沒了三島的天賦,便讓他以「三島由紀夫(Mishima Yukio)」的筆名出道。

藉由這個筆名,可看出三島擁有高深的傳統文學底蘊。「三島(Mishima)」是一個可以清楚看見富士山的地名,為望神山之地;「由紀(Yuki)」為日本傳統神道教中,天皇在即冠位前所舉行的大嘗祭中所吃的、代表著能夠進奉給天皇最優選的穀物;「夫」則為日本男子美稱。三島期許自己可以望向日本神山,並且成為能夠貢獻給天皇最美好的穀物的人才。

三島由紀夫青年時期

外在環境與人際造就人格

由於學習院的環境以及跟華族的直接接觸,加上身邊許多朋友投身戰場帶來的許多見聞,這些都不斷影響著三島的愛國主義,也型塑了他日後的人格。進入東京帝國大學就讀法學部,主攻德國刑事訴訟法的三島,他的出道作品終於作為單行本發行。但那時處在攻克鬼畜英美、實現天皇志業的社會氛圍下,其文學作品卻逐漸轉為對愛國主義的宣揚及歌頌陣亡的忠魂。而三島對於學生時代的記憶、那些愛國的激情停留於此,這或許也是日後他面對全共鬪的學生時,認為他們的激情有著共通點,只不過全共鬪的訴求偏離了他提倡的皇國主義,他希望將其吸收並加以「導正」。

三島的首部中篇小說≪繁花盛開之森≫

二戰與戰敗後所帶來的轉變

三島年輕時期不斷在浪漫派的文壇領域鑽研,但隨著他的文學作品的累積,日本也逐漸踏入二戰的泥淖,由於戰況不利,三島被徵召到多個兵工廠當作業員,而命不該絕的三島,多次在緊密的空襲中死裡逃生,但不久後他仍收到了”赤紙”,軍隊的兵單。諷刺的是,三島自幼體弱多病,又在夏子過度保護下成長,父母都認為這樣的孩子不可能會通過兵檢,但無奈兵檢卻順利通過了。不過在入伍新訓時,三島因為發燒咳嗽不斷,被軍醫誤判為肺結核,當天就被強制退役。在外人眼中的好運,卻是三島一生噩夢的開始。戰爭結束後,三島不斷的質疑自己當時到底是否有意識的逃避入伍的機會,對於如此愛國的自己,竟然在毫不自知的情況下成了逃兵,對他而言那是畢生的汙點。

1945年8月15日,日本戰敗投降,天皇向全國人民宣告自己非神,只是凡人。三島內心的某個部分就此終結,但另一個部分卻才剛要開始。

資料:陳漢翔 講解

校對:嚴非/口述整理

片商:天馬行空